-

المقدمة:

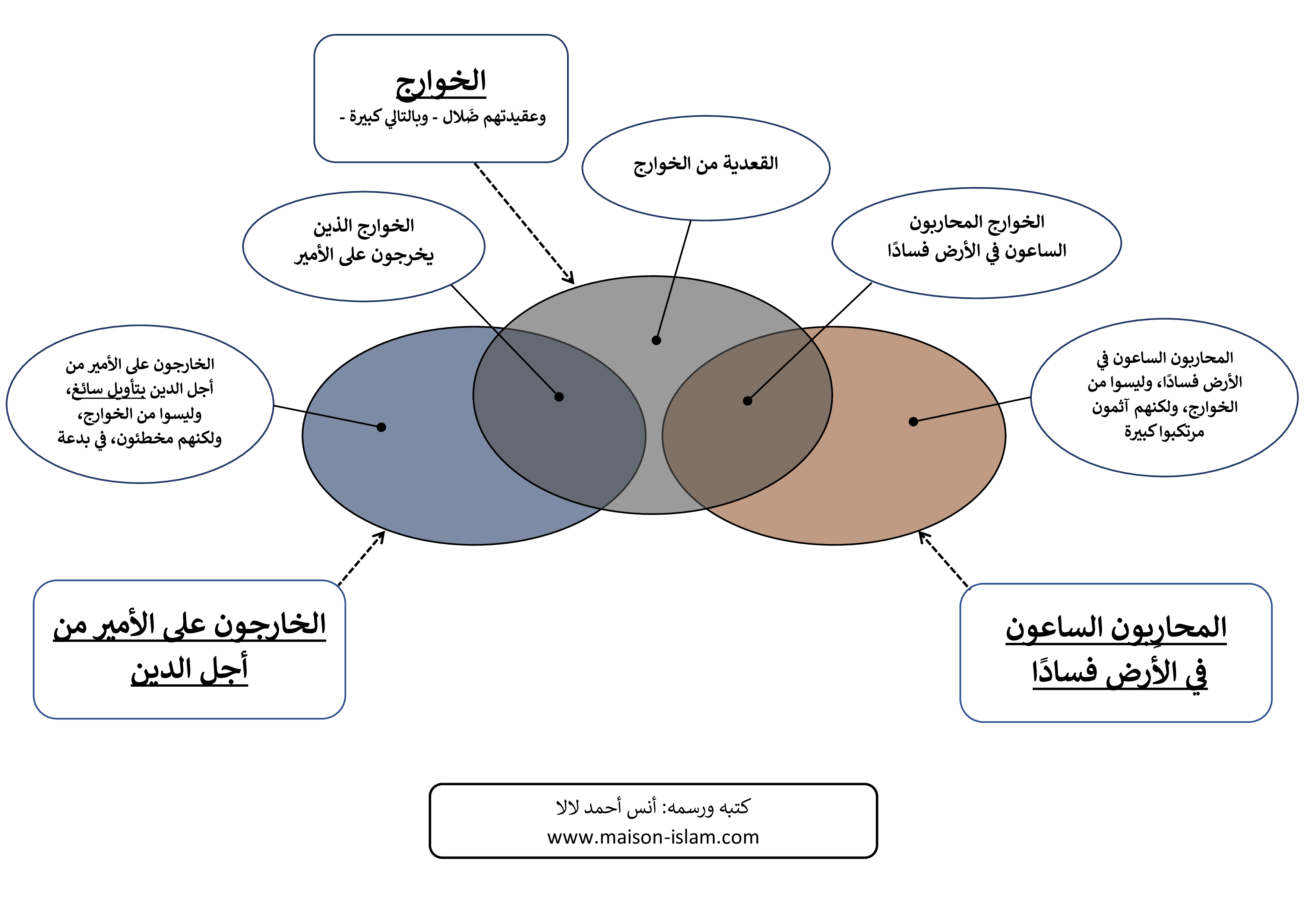

من المعلوم أن اسم "الخارجيّ" لفظ اصطلاحي، يدل على معنى خاص، ولم يَعُد يدلّ على المعنى اللغوي العامّ للمادّة التي اشتقّ منها. فإنْ كان كل خارجيّ يرى مشروعية الخروج على الأمير الذي يكون على غير المنهج السويّ في زعمه، فليس كل من يرى مشروعية الخروج على الأمير الجائر، أو يخرج بالفعل على من له سلطة على بلد، يروم خلعه عنه بحجّة أنه يقود البلد على غير المنهج السويّ في زعمه، يكون خارجيًّا (والخارجيّ ليس من أهل السنّة والجماعة).

وهذا كما أن لفظ "المعتزليّ" لفظ اصطلاحي يدل على معنى خاص، ولم يَعُد يدلّ على المعنى اللغوي العامّ للمادّة التي اشتقّ منها: فلا يُستعمل لفظ "المعتزليّ" في حق من اعتزل المسجد مثلا، عاملًا بهذا الحديث: "من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا" أو "ليعتزل مسجدنا" (رواه البخاري ومسلم)، وإنْ صدر منه فعل الاعتزال بمعناه اللغويّ العامّ.

-

كان محمد بن عبد الله ابن رشيد أصبح أميرًا لجبل شمر. ومنذ عام 1294هـ قام بغارات على بلدان نجد، إلى أن قامت سيطرته على الرياض - عاصمة الدولة السعودية الثانية -، فعَيّن سالم بن سبهان أميرا عليها. ثم في عام 1307 سمح ابنُ رشيد للأميرين عبد الله وعبد الرحمن ابْنَي فيصل بن تركي (بن عبد الله بن سعود بن عبد العزيز بن محمد) آل سعود بالعودة إلى الرياض. لكن سرعان ما هجم عبد الرحمن على سالم بن سبهان - أمير الرياض - وأسَره. ثم بعد توجّه عسكر ابن رشيد، ترك عبد الرحمن الرياض سنة 1308 فخرج بأسرته منها. ثم أرسل أسرته إلى البحرين وبقي هو مع رجال له في البادية. وحاول في سنة 1309 أن يستعيد الرياض مرة أخرى، إلا أن ابن رشيد استعادها من جديد. فتركها عبد الرحمن وعاد الى مخيمه في البادية. وبهذا انتهت الدولة السعودية الثانية سنة 1309هـ (1891م). وأوَتْ آل سعود إلى بلد الكويت.

ثم في سنة 1318 قامت محاولة جديدة لاستعادة الرياض، وهذا عندما تحرك عبد الرحمن برفقة أمير الكويت. ولكن هزمهما ابن رشيد، فعاد عبد الرحمن الى الكويت.

وبعد ذلك، في رمضان 1319، اتّجه عبد العزيز بن عبد الرحمن - وكان شابًّا آنذاك - مع قرابة ثلاثين (وقيل: أربعين) رجلًا، من الكويت إلى الرياض. فوصلوا إليها في شوال. ومع ستة من رفقائه، دخل عبد العزيز قصر المصمك (أو: المسمك)، ثم في الصباح هجموا على الأمير عجلان بن محمد العجلان، إلى أن قتله عبدُ الله بن جلوي بن تركي (آل سعود) أحد من فريقه. وأعلن عبد العزيز إمارته على الرياض في 5 شوال 1319هـ (15 يناير 1902 م). ثم في السنوات التالية، قام بتوسيع إمارته إلى بلدان نجد الأخرى، إلى أن أكمل ذلك سنة 1340هـ/ 1921م، وسمى إمارته: "سلطنة نجد". فكانت بداية الدولة السعودية الثالثة والتي هي قائمة إلى اليوم.

السؤال هنا هو: ألم يكن آل رشيد قد تغلّبوا على الرياض فصاروا هم الأمير لها؟ بلى. أفلم يكن حمْل عبد الرحمن على أمير الرياض سالم بن سبهان بغيًا عليه؟ بلى. فهل كان بذلك خارجيًا؟

سؤال ثان: ألم يكن هجوم عبد العزيز على أمير الرياض عجلان بن محمد في قصر المصمك خروجًا عليه؟ فهل صارت بذلك طائفتُه (المشتملة على ثلاثين أو أربعين نفرًا) أو فريقُه الخاصّ (المحتوي على سبعة أشخاص) خوارج - على الأقلّ في المدّة التي تمتدّ من 20 رمضان 1319 إلى 5 شوال 1319 -؟

-

الجواب عن هذين السؤالين: لا.

-

ففرْق بين الخارجين على الأمير والخوارج.

-

فما من خارجي إلا وهو يعتقد مشروعية الخروج على الأمير الذي لا ينهج ما يرضاه.

ولكن ليس كل مسلم يعتقد مشروعية الخروج على الأمير المسلم الذي لا ينهج ما يرضاه، يصبح بهذا خارجيًا؛ بل قد يكون خارجيًا، وقد يكون سنّيًّا (هذا مع أنّ اعتقاده مشروعية هذا الخروج: خطأ قطعيّ).

-

فكما قال الشيخ عبد العزيز الراجحي:

"الخوارج يُكفِّرون، يخرجون لأنهم يُكفِّرون المسلمين، يعتقدون أنهم كَفَروا بالمعاصي؛ إذا رأوا مسلمين أو رأوا وليّ الأمر مثلاً يتعامل بالربا، قالوا: "هذا كافر"، أو يأخذ رشوة، قالوا: "هذا كافر".

أما البغاة*، لا يُكفِّرون، لكن ينقمون يقولون: "أزل المنكرات"، يخرجون يطالبون بإزالة منكرات مثلاً، أو لهم شبه؛ هؤلاء يرسل لهم الإمام طائفة من أهل العلم يناظرونهم ينظرون ماذا يريدون؛ فإن كان لهم شبهة، كشف الشبهة؛ إن كانوا يريدون إزالة منكر، يزيل المنكرات؛ فإن ناظرهم واستمروا على شبهتهم ولم يرجعوا، قوتلوا" (شرح عمدة الفقه)؛ *مراده: البغاة غير الخوارج.

-

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فأصل قول الخوارج أنهم يكفّرون بالذنب، ويعتقدون ذنبا ما ليس بذنب، ويرون اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر الكتاب وإن كانت متواترة، ويكفّرون من خالفهم، ويستحلّون منه - لارتداده عندهم - ما لا يستحلّونه من الكافر الأصلي - كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: "يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان" -؛ ولهذا كفّروا عثمان وعليا وشيعتهما، وكفّروا أهل صفين - الطائفتين -، في نحو ذلك من المقالات الخبيثة" (مجموع الفتاوى، 3/355)؛ "وكان سبب خروجهم ما فعله أمير المؤمنين عثمان وعلي ومن معهما من الأنواع التي فيها تأويل، فلم يحتملوا ذلك، وجعلوا موارد الاجتهاد بل الحسنات ذنوبا، وجعلوا الذنوب كفرا. ولهذا لم يخرجوا في زمن أبي بكر وعمر لانتفاء تلك التأويلات وضعفهم" (مجموع الفتاوى، 28/489).

-

نعم، لا يزال الخوارج يظهرون: "وهذه العلامة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي علامة أول من يخرج منهم. ليسوا مخصوصين بأولئك القوم. فإنه قد أخبر في غير هذا الحديث أنهم لا يزالون يخرجون إلى زمن الدجال. وقد اتفق المسلمون على أن الخوارج ليسوا مختصين بذلك العسكر" (مجموع الفتاوى، 28/495-496)؛ ومع ذلك فلا يلتبس علينا الأمر، ولا نرْمِ من هو باغٍ ببغي مجرّد بأنّه خارجيّ.

-

ثَبَتَ:

قتال أبي بكر - رضي الله عنه - المرتدّين من بني حنيفة وغيرهم؛ أولئك خرجوا عن أصل الإسلام؛

وقتال أبي بكر مانعي الزكاة الذين أنكروا فرضيّتها؛ أولئك قالوا كلمة كفر أكبر؛

وقتال أبي بكر مانعي الزكاة الذين لم ينكروا فرضيّتها ولكن امتنعوا عن أدائها بخلًا؛ أولئك صاروا طائفة ممتنعة عن أداء فريضة من فرائض الإسلام الظاهرة والمتواترة؛

وقتال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - الخوارج المجتمعين في حروراء بعد أن قتلوا عبدَ الله بن خباب وامرأتَه وهي حامل وأبوا أن يقتاد عليّ ممن قتلوهما منهم، وبعد أن أغاروا على سرح الناس؛ أولئك صاروا محاربين ساعين في الأرض فسادًا؛

واستعداد علي بن أبي طالب لقتال معاوية وطائفته بعد أن أعلنوا أن معاوية - رضي الله عنه - هو الخليفة (وذلك بعد واقعة التحكيم)؛ أولئك صاروا حينئذٍ بغاة على الخليفة؛

ومَسِيْرَا علي بن أبي طالب إلى أهل الجمل (ومن جملتهم عائشة وطلحة والزبير - رضي الله عنهم -) ثم إلى أهل الشام (قبل واقعة التحكيم)؛ أولئك كانوا خارجين عن طاعة الخليفة، بغاة عنه.

-

١)

بم يصير الرجل أميرًا تجب على الرعية طاعتُه؟

النقطة الأولى:

قال ابن تيمية:

"فأهل السنة يقولون: "الأمير والإمام والخليفة: ذو السلطان الموجود، الذي له القدرة على عمل مقصود الولاية".

كما أن إمام الصلاة هو الذي يصلي بالناس وهم يأتمون به؛ ليس إمامُ الصلاة مَن يستحق أن يكون إماما وهو لا يصلي بأحد؛ لكن هذا ينبغي أن يكون إماما.

والفرق بين الإمام وبين من ينبغي أن يكون هو الإمام لا يخفى إلا على الطغام" (منهاج السنة، 1/213).

-

النقطة الثانية:

قال ابن تيمية:

"والكلام هنا في مقامين: أحدهما: في كون أبي بكر كان هو المستحق للإمامة، وأن مبايعتهم له مما يحبه الله ورسوله؛ فهذا ثابت بالنصوص والإجماع.

والثاني: أنه متى صار إماما؟ فذلك بمبايعة أهل القدرة له. وكذلك عمر لما عهد إليه أبو بكر، إنما صار إماما لما بايعوه وأطاعوه؛ ولو قدر أنهم لم ينفذوا عهد أبي بكر ولم يبايعوه، لم يصر إماما، سواء كان ذلك جائزا أو غير جائز.

فالحل والحرمة متعلق بالأفعال. وأما نفس الولاية والسلطان، فهو عبارة عن القدرة الحاصلة؛ ثم قد تحصل على وجه يحبه الله ورسوله، كسلطان الخلفاء الراشدين؛ وقد تحصل على وجه فيه معصية، كسلطان الظالمين.

ولو قدر أن عمر وطائفة معه بايعوه، وامتنع سائر الصحابة عن البيعة، لم يصر إماما بذلك؛ وإنما صار إماما بمبايعة جمهور الصحابة الذين هم أهل القدرة والشوكة. ولهذا لم يضر تخلف سعد بن عبادة، لأن ذلك [لا] يقدح في مقصود الولاية، فإن المقصود حصول القدرة والسلطان اللذين بهما تحصل مصالح الإمامة، وذلك قد حصل بموافقة الجمهور على ذلك. فمن قال "إنه يصير إماما بموافقة واحد أو اثنين أو أربعة، وليسوا هم ذوي القدرة والشوكة"، فقد غلط؛ كما أن من ظن أن "تخلف الواحد أو الاثنين والعشرة يضرّه"، فقد غلط" (منهاج السنّة، 1/203-204).

وقال ابن قدامة: "فكل من ثبتت إمامته، وجبت طاعته، وحرم الخروج عليه وقتاله" (المغني 12/65). ثم قال: "ولو خرج رجل على الإمام، فقهره، وغلب الناس بسيفه حتى أقروا له وأذعنوا بطاعته وبايعوه، صار إماما، يحرم قتاله والخروج عليه. فإن عبد الملك بن مروان خرج على ابن الزبير، فقتله، واستولى على البلاد وأهلها، حتى بايعوه طوعا وكرها، فصار إماما يحرم الخروج عليه. وذلك لما في الخروج عليه من شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم وذهاب أموالهم. ويدخل الخارج عليه في عموم قوله - عليه السلام -: "من خرج على أمتي، وهم جميع، فاضربوا عنقه بالسيف، كائنا من كان" (المغني، 12/71-72).

ولهذا حدّث عبد الله بن دينار، قال: "شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك؛ قال: كتب: "إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت. وإن بنيّ قد أقروا بمثل ذلك" (رواه البخاري، 6777 / 7203). قال ابن حجر: "وكان عبد الله بن عمر في تلك المدة امتنع أن يبايع لابن الزبير أو لعبد الملك؛ كما كان امتنع أن يبايع لعلي أو معاوية، ثم بايع لمعاوية لما اصطلح مع الحسن بن علي واجتمع عليه الناس؛ وبايع لابنه يزيد بعد موت معاوية لاجتماع الناس عليه. ثم امتنع من المبايعة لأحد حال الاختلاف، إلى ان قتل بن الزبير وانتظم الملك كله لعبد الملك، فبايع له حينئذ. فهذا معنى قوله "لما اجتمع الناس على عبد الملك". وأخرج يعقوب بن سفيان في تأريخه من طريق سعيد بن حرب العبدي قال: بعثوا إلى ابن عمر لما بويع ابن الزبير، فمد يده وهي ترعد فقال: "والله ما كنت لأعطي بيعتي في فرقة، ولا امنعها من جماعة" (فتح الباري 13/241).

لكن عدم مبايعة عبد الله بن عمر لأميرٍ لا يستلزم عدم انعقاد الخلافة لذلك الرجل؛ فعلي بن أبي طالب كان هو الخليفة بعد قتل عثمان، كما أن عبد الله بن الزبير كان هو الخليفة بعد موت معاوية بن يزيد بن معاوية. فإنكار طائفة قليلة أو فرد أو فردين من أهل الحلّ والعقد عن مبايعة الخليفة لا يقدح في انعقاد ولاية ذلك الخليفة، كما لا يقدح في نفس هذا المنكِر أو هؤلاء المنكِرين طالما لا يبغون عن الخليفة بل ينقادون له (إلا أنه إن كان الإنكار مبنيًّا على هوى شخصي، فهذا شيء فيما بينه وبين الله).

قال ابن تيمية: "ولا ريب أن الإجماع المعتبر في الإمامة لا يضرّ فيه تخلّف الواحد والاثنين والطائفة القليلة؛ فإنه لو اعتبر ذلك، لم يكد ينعقد إجماع على إمامة. فإن الإمامة أمر معيّن؛ فقد يتخلّف الرجل لهوى لا يعلم - كتخلف سعد، فإنه كان قد استشرف إلى أن يكون هو أميرا من جهة الأنصار، فلم يحصل له ذلك، فبقي في نفسه بقية هوى؛ ومن ترك الشيء لهوى، لم يؤثّر تركه" (منهاج السنّة، 4/361)؛ وقال: "وأما أبو بكر فتخلّف عن بيعته سعد؛ لأنهم كانوا قد عيّنوه للإمارة، فبقي في نفسه ما يبقى في نفوس البشر. ولكن هو مع هذا - رضي الله عنه - لم يعارض، ولم يدفع حقا، ولا أعان على باطل" (أيضًا، 1/206).

وقال النووي: "أما تأخّر عليّ رضي الله عنه عن البيعة، فقد ذكره عليّ في هذا الحديث، واعتذر أبو بكر رضي الله عنه. ومع هذا فتأخّره ليس بقادح في البيعة ولا فيه. أما البيعة: فقد اتفق العلماء على أنه لا يشترط لصحتها مبايعة كل الناس ولا كل أهل الحل والعقد، وإنما يشترط مبايعة من تيسر إجماعهم من العلماء والرؤساء ووجوه الناس. وأما عدم القدح فيه: فلأنه لا يجب على كل واحد أن يأتي إلى الإمام فيضع يده في يده ويبايعه، وإنما يلزمه - إذا عقد أهل الحلّ والعقد للإمام - الانقيادُ له وأن لا يُظهر خلافا ولا يشقّ لعصا؛ وهكذا كان شأن عليّ رضي الله عنه في تلك المدّة التي قبل بيعته، فإنه لم يظهر على أبي بكر خلافا ولا شق العصا، ولكنه تأخر عن الحضور عنده للعذر المذكور في الحديث؛ ولم يكن انعقاد البيعة وانبرامها متوقفا على حضوره" (شرح مسلم، 12/77-78).

-

النقطة الثالثة:

هناك الأميران اللّذان أحدهما فوق الآخر؛ أي أحدهما تابع للآخر، فلهذا الأخير السلطة على الأول؛ وهذا مثل الخليفة: له السلطة والولاية على أمير البلد؛ ومثل أمير البلد: له السلطة على أمير الحيّ.

وهناك الأميران اللّذان أحدهما بجانب الآخر، فليس لأحدهما سلطة على الآخر؛ وهذا مثل أمير بلد كبير بالنسبة لأمير بلد كبير آخر وَهُمَا في مستوى واحد من السلطة، ليس أحدهما تابعًا للآخر.

-

فأما في الصورة الأولى، فيُشرع قتالُ الأميرِ الأعلى الأميرَ الأسفلَ مع جماعته إذا كانوا طائفة ممتنعة (كما فعله أبو بكر رضي الله عنه مع مانعي الزكاة الذين لم ينكروا فرضيّتها ولكن امتنعوا عن أدائها بخلًا)؛ ولكن لا يُشرع قتالُ الأميرِ الأسفلِ الأميرَ الأعلى ولو كان طائفةً ممتنعة.

وأما في الصورة الثانية:

--- فيشرع فيها مثل هذا القتال لدى ابن تيمية: ولهذا قال عن عسكر التتار الذين كانوا يريدون اقتحام الشام في زمنه: "فهؤلاء - الكفار المرتدّون؛ والداخلون فيه من غير التزام لشرائعه؛ والمرتدّون عن شرائعه لا عن سمته - كلهم يجب قتالهم بإجماع المسلمين حتى يلتزموا شرائع الإسلام وحتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وحتى تكون كلمة الله - التي هي كتابه وما فيه من أمره ونهيه وخبره - هي العليا. هذا إذا كانوا قاطنين في أرضهم. فكيف إذا استولوا على أراضي الإسلام من العراق وخراسان والجزيرة والروم؟ فكيف إذا قصدوكم وصالوا عليكم بغيا وعدوانا؟" (مجموع الفتاوى، 28/416). "ونغزوهم إن شاء الله تعالى، فنفتح أرض العراق وغيرها، وتعلو كلمة الله ويظهر دينه" (مجموع الفتاوى، 28/466).

--- ولكن لا أدري هل يشرع القتال في هذه الصورة الثانية لدى العلماء الذين يقولون إن الطائفة الممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة، يقاتِلهم الأميرُ إذا أمرهم بما تركوه أو نهاهم عما يرتكبونه، فلم يطيعوه، فأراد أن يجبرهم على ذلك، فانتصبوا لقتاله، وذلك دفاعًا عن حرّيّتهم؛ فحينئذ يقاتلهم الأمير كطائفة ممتنعة؛ قال العيني: "وأجمع العلماء على أن من نصب الحرب في منع فريضة أو منع حقًّا يجب عليه لآدمي، وجب قتاله" (عمدة القاري 24/122). فالأمير الذي ليست له ولاية على طائفة (وهو الحال في الصورة الثانية)، هل يمكن له أن يجبرهم ثم يقاتلهم إذا انتصبوا للحرب أمامه؟ وفي شرح حديث أبي سعيد الشهير: "من رأى منكم منكرا، فليغيّره بيده؛ فإن لم يستطع، فبلسانه؛ فإن لم يستطع، فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان" (رواه مسلم)، قال علي القارئ: "هذا، وقد قال بعض علمائنا: "الأمر الأول للأمراء، والثاني للعلماء، والثالث لعامة المؤمنين"" (مرقاة المفاتيح).

على كل حال، فما قاله ابن تيمية لهذه الصورة الثانية، هو ما فعله - بعده بعدّة قرون - محمدُ بن سعود أميرُ الدرعيّة، متّبعًا في ذلك فتوى محمد بن عبد الوهاب، لمّا قاتل (في القرن الثالث عشر) الإماراتِ المجاورةَ لبلده بحجة أنهم لا يطبّقون أحكام الدين فكانوا بذلك طوائف ممتنعة. وما دام الشيخ حيًّا، فلم تقاتل إمارةُ آل سعود القواتِ العثمانيةَ: فإنه كانت لتلك القوات السلطةُ على الإمارة السعودية (ولو نظريّةً) بسبب أن الخليفة كان عثمانيًّا. قال محمد بن عبد الوهاب نفسه في مكتوب له: "فالأربعة إذا أقر بها وتركها تهاونًا، فنحن وإن قاتلناه على فعلها، فلا نكفِّره بتركها. والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير جحود؛ ولا نكفّر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم، وهو: الشهادتان" (الدرر السنيّة، 1/102). وقال عبد الله أبو بطين: "والشيخ محمد بن عبد الوهاب قاتل من قاتله، ليس لكونهم بغاة، وإنما قاتلهم على ترك الشركِ وإزالةِ المنكرات، وعلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. والذين قاتلهم الصديق والصحابة لأجل منع الزكاة، ولم يفرقوا بينهم وبين المرتدين في القتل وأخذ المال. قال شيخ الإسلام أبو العباس رحمه الله تعالى: "كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة، فإنه يجب قتالهم، حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين ببعض شرائعه، كما قاتل الصديق مانعي الزكاة؛ وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم"، إلى أن قال: "فأيما طائفة ممتنعة عن بعض الصلوات المفروضات، والصيام، والحج، وعن التزام تحريم الدماء والأموال، والخمر والزنى والميسر، وعن التزام جهاد الكفار، وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها وتركها، التي يكفر الجاحد لوجوبها، فإن الطائفة الممتنعة تُقاتَل عليها، لوجوبها، وإن كانت مُقرّة بها؛ وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء"، إلى أن قال: "وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة الخارجين على الإمام، والخارجون عن طاعته، كأهل الشام مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فإن أولئك خارجون عن طاعة إمام معين، أو خارجون عليه لإزالة ولايته؛ وأما المذكورون فهم خارجون عن الإسلام، بمنزلة مانعي الزكاة". انتهى" (الدرر السنيّة، 9/9).

-

٢)

يحرم على الأمير أن يجور على رعيّته:

فعن عبد الرحمن بن شماسة، قال: "أتيت عائشة أسألها عن شيء، فقالت: "ممن أنت؟"، فقلت: "رجل من أهل مصر"، فقالت: "كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه؟"، فقال: "ما نقمنا منه شيئا: إن كان ليموت للرجل منا البعير فيعطيه البعير، والعبد فيعطيه العبد، ويحتاج إلى النفقة، فيعطيه النفقة"، فقالت: "أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر أخي أن أخبرك ما سمعتُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول في بيتي هذا: "اللهم، من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم، فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم، فارفق به" (رواه مسلم، 1828). قال القاضي عياض: "واختلف أهل التاريخ فيمن كان من الأمراء صاحبُ الجيش لحرب محمد بمصر؛ فقيل: عمرو بن العاص، فيما قاله خليفة بن خياط؛ وقيل: معاوية بن خديج التجيبى، فيما قاله الهمذانى، قال: وكان سيّد تجيب ورأس اليمانية بمصر، وهو الذى عنت عائشة بقولها هذا فيه فى هذا الحديث" (إكمال المعلم).

وعن الحسن، قال: عاد عبيد الله بن زياد معقلَ بن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه، قال معقل: "إني محدّثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو علمت أن لي حياة ما حدثتك. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من عبد يسترعيه الله رعية، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، إلا حرم الله عليه الجنة" (رواه البخاري، 6731 / 7150، ومسلم، 142/227، واللفظ له).

وعن الحسن، أن عائذ بن عمرو - وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - دخل على عبيد الله بن زياد، فقال: "أي بُنيّ، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن شر الرعاء الحطمة"، فإياك أن تكون منهم"، فقال له: "اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم"، فقال: "وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم" (رواه مسلم، 1830).

-

٣)

ويجب على الرعية السمعُ والطاعة لأميرهم:

فعن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية. فإذا أُمِر بمعصية فلا سمع ولا طاعة" (رواه البخاري، 6725 / 7144، ومسلم، 1839). ولا يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا إلا عن الأمير غير النبي، فإن النبي لا يأمر أبدًا بمعصية.

السمع والطاعة للأمير هو أوّلا أن يعترف المرء بولاية هذا الأمير عليه، فلا يبغي عنه ولا عليه، ثم أن يطيعه بالفعل في أوامره ونواهيه المصلحيّة.

إلا إنْ أمَره بمعصية، أو نهاه عن ما يجب عليه تعبّدًا بالحتم، فحينئذٍ لا يطيعه في ذلك خاصّةً؛ فعن علي رضي الله عنه، قال: "بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية، وأمّر عليهم رجلا من الأنصار، وأمرهم أن يطيعوه. فغضب عليهم، وقال: "أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟"، قالوا: "بلى"، قال: "قد عزمت عليكم لما جمعتم حطبا، وأوقدتم نارا، ثم دخلتم فيها". فجمعوا حطبا، فأوقدوا نارا، فلما هموا بالدخول، فقام ينظر بعضهم إلى بعض، قال بعضهم: "إنما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار أفندخلها؟". فبينما هم كذلك، إذ خمدت النار، وسكن غضبه. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا. إنما الطاعة في المعروف" (رواه البخاري، 6726 / 7145، ومسلم، 1840). وهكذا، لمّا أمر خالدٌ جيشه بقتل من كان أسرهم من بني جذيمة، رفض عبد الله بن عمر أن يطيعه في هذا الأمر: قال: "بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة، فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا: "أسلمنا"، فجعلوا يقولون: "صبأنا صبأنا"، فجعل خالد يقتل منهم ويأسر؛ ودفع إلى كل رجل منا أسيره؛ حتى إذا كان يومٌ، أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره، فقلت: "والله لا أقتل أسيري، ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره!"؛ حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرناه، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال: "اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد" مرتين" (رواه البخاري، 4084 / 4339). والرجاء من القارئ أن يقرَأ ههنا هذه المقالة الأخرى: هل لوليّ الأمر حق إلزام رعيته بالعمل برأي مخصوص من جملة آراء المجتهدين الموجودة في مسألة، وذلك تبعًا لما يرى في ذلك من المصلحة المامّة؟.

فليس السمع والطاعة المأمورُ بهما للأمير أن يُصوّبه فيما يقوله مِن كَذِب على الشرع أو على بعض الناس، ولا فيما يفعله من جور على بعض الرعيّة، فضلًا عن أن يُعيْنه على ذلك. غير أنه، حتى حينئذ، لا يجوز للمرء الخروج على أميره لاستبداله بأمير آخر أحسن منه وأعدل (طالما لم يَكفُر الأمير كفرًا بواحًا)، ولا البغي عنه أي نزع اليد من طاعته مطلقًا.

فما يُشرع للمرء إن كان أميره جائرًا أو كان فيه انحراف عن الحق لا يبلغ الكفر البواح، هو نصيحته باللسان بدون التحريض عليه (كما سنراه في آخر هذه المقالة، في الملحق المسمى: "هل يُنكَر علنًا على الفعل السيء الصادر من الأمير؟"). أما إذا خاف على نفسه من أميره إنْ نَصَحَه وذكَّره، فرخّص له الشرعُ حينئذ أن يَسكُت على ما يُرَى من الأمير من جور ويُسمَع منه من كذب، وأنْ يكتفي بكراهية ذلك في قلبه (ولكن لا يصوّبه فيما يقوله أو يفعله من شرّ). وأما إذا خاف على أهله أو جاره من الأمير إن نصحه وذكّره، فلا ينبغي له أن يقوم بالنصيحة. قال ابن رجب: "فمتى خاف منهم على نفسه السيف أو السوط أو الحبس أو القيد أو النفي أو أخذ المال أو نحو ذلك من الأذى، سقط أمرهم ونهيهم*؛ (...) وإن احتمل الأذى وقوي عليه، فهو أفضل (...)؛ وأما حديث: "لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه"، فإنما يدل على أنه إذا علم أنه لا يطيق الأذى ولا يصبر عليه، فإنه لا يتعرض حينئذ للأمر؛ وهذا حق، وإنما الكلام فيمن علم من نفسه الصبر. (...) إن خشي في الإقدام على الإنكار على الملوك أن يؤذى أهله أو جيرانه، لم ينبغ له التعرض لهم حينئذ، لما فيه من تعدي الأذى إلى غيره؛ كذلك قال الفضيل بن عياض وغيره" (جامع العلوم والحكم، في شرح الحديث الرابع والثلاثين) (* أي: سقط وجوب أمرهم ونهيهم).

عن حذيفة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنها ستكون أمراء يكْذبون ويظلمون. فمن صدّقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم، فليس مني ولست منه، ولا يَرِدُ علي الحوض؛ ومن لم يصدّقهم بكذبهم ولم يُعِنْهم على ظلمهم، فهو مني وأنا منه، وسيَرد علي الحوض" (رواه أحمد، 23260).

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: "أعاذك الله من إمارة السفهاء"، قال: "وما إمارة السفهاء؟"، قال : "أمراء يكونون بعدي لا يهتدون بهديي ولا يستنّون بسنّتي. فمن صدّقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم، فأولئك ليسوا مني ولست منهم، ولا يردون على حوضي؛ ومن لم يصدّقهم بكذبهم ولم يُعِنْهم على ظلمهم، فأولئك مني وأنا منهم، وسيردون على حوضي. يا كعب بن عجرة..." (رواه أحمد، 14441).

وروى مسلم في صحيحه قال: "وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن بشار جميعا عن معاذ - واللفظ لأبي غسان-، حدثنا معاذ - وهو ابن هشام الدستوائي -، حدثني أبي، عن قتادة، حدثنا الحسن، عن ضبة بن محصن العنزي، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون. فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع". قالوا: "يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟"، قال: "لا، ما صلّوا". أي: "من كره بقلبه، وأنكر بقلبه" (صحيح مسلم، 1854/63)؛ "وحدثني أبو الربيع العتكي، حدثنا حماد - يعني ابن زيد -، حدثنا المعلى بن زياد وهشام، عن الحسن، عن ضبة بن محصن، عن أم سلمة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك، غير أنه قال: "فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم" (صحيح مسلم، 1854/64).

ورواه أبو داود فقال: "حدثنا مسدد وسليمان بن داود المعنى، قالا: حدثنا حماد بن زيد، عن المعلى بن زياد وهشام بن حسان، عن الحسن، عن ضبة بن محصن، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ستكون عليكم أئمة تعرفون منهم وتنكرون، فمن أنكر" - قال أبو داود: قال هشام: "بلسانه" - "فقد برئ، ومن كره بقلبه فقد سلم، ولكن من رضي وتابع". فقيل: "يا رسول الله، أفلا نقتلهم؟" - قال ابن داود: "أفلا نقاتلهم؟" -، قال: "لا، ما صلّوا" (سنن أبي داود، 4760)؛ "حدثنا ابن بشار، حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، قال: حدثنا الحسن، عن ضبة بن محصن العنزي، عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال: "فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم"؛ قال قتادة: "يعني: من أنكر بقلبه، ومن كره بقلبه" (سنن أبي داود، 4761).

ورواه البيهقي فقال: "أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه، حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث، حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكى قالا: حدثنا حماد بن زيد، عن المعلى بن زياد وهشام بن حسان، عن الحسن، عن ضبة بن محصن، عن أم سلمة زوج النبى -صلى الله عليه وسلم- قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سيكون عليكم أئمة تعرفون منهم وتنكرون. فمن أنكر" - قال سليمان: قال هشام: "بقلبه" - "فقد برئ، ومن كره فقد سلم، لكن من رضى وتابع". فقيل: "يا رسول الله، أوَلا نقاتلهم؟"، قال: "لا ما صلّوا". رواه مسلم في الصحيح عن أبى الربيع سليمان بن داود" (السنن الكبرى، 6577)؛ "أخبرنا أبو الحسن على بن محمد المقري، أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق، حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي، حدثنا أبو الربيع، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا المعلى بن زياب وهشام بن حسان، عن الحسن، عن ضبة بن محصن، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنها ستكون عليكم أئمة تعرفون منهم وتنكرون. فمن أنكر" - قال هشام: "بلسانه" - "فقد برئ، ومن كره بقلبه فقد سلم، لكن من رضى وتابع". قال: قيل: "يا رسول الله، أفلا نقتلهم؟"، قال: "لا، ما صلّوا". رواه مسلم فى الصحيح عن أبى الربيع، إلا أنه لم يذكر: "بلسانه"، ولا: "بقلبه"؛ وإنما هو قول الحسن: أخبرناه أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد، حدثنا عثمان بن عمر الفخبئ، حدثنا ابن حساب، حدثنا حماد بن زيد، فذكره بإسناده نحوه، إلا أنه قال: "فمن أنكر فقد برئ، ومن كره بقلبه فقد سلم"، قال الحسن: "فمن أنكر بلسانه فقد برئ؛ وقد ذهب زمان هذه. ومن كره بقلبه؛ فقد جاء زمان هذه"" (السنن الكبرى للبيهقي، 16698-16699)؛ "وروينا من وجه آخر عن الحسن أنه قال: "فمن أنكر بلسانه فقد برئ؛ وقد ذهب زمان هذه. ومن كره بقلبه؛" فقد جاء زمان هذه"" (شعب الإيمان للبيهقي، 7097).

وأما حديث ابن مسعود المرفوع، الذي رواه أحمد في مسنده مختصرًا: "إنه لم يكن نبي قط إلا وله من أصحابه حواري وأصحاب يتبعون أثره ويقتدون بهديه؛ ثم يأتي من بعد ذلك خوالف أمراء يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون" (مسند أحمد، 4402)، "سيكون أمراء بعدي يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون" (مسند أحمد، 4363)، والذي ورد في تمامه ما ذَكره مسلم في صحيحه هكذا: "ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون، وأصحاب يأخذون بسنّته ويقتدون بأمره؛ ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون؛ فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل" (صحيح مسلم، 50)، فقد قال عنه ابن رجب هذا: "وقد ذكرنا حديث ابن مسعود الذي فيه: "يخلف من بعدهم خلوف، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن" الحديث، وهذا يدل على جهاد الأمراء باليد. وقد استنكر الإمام أحمد هذا الحديث - في رواية أبي داود -، وقال: "هو خلاف الأحاديث التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بالصبر على جور الأئمة". وقد يجاب عن ذلك بأن التغيير باليد لا يستلزم القتال؛ وقد نصَّ على ذلك الإمام أحمد - في رواية صالح - فقال: "التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح". وحينئذٍ فجهاد الأمراء باليد أن يزيل بيده ما فعلوه من المنكرات" (جامع العلوم والحكم، في شرح الحديث الرابع والثلاثين). وسيأتي المزيد في ذلك في نهاية المقالة إن شاء الله.

-

قال الطحاوي: "ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا. ولا ندعوا عليهم. ولا ننزع يدا من طاعتهم. ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، ما لم يأمروا بمعصية. وندعو لهم بالصلاح والمعافاة" (عقيدة الطحاوي).

المستثنى الواحد لمشروعية الخروج على الأمير هو ارتداده الصريح، كما ورد في حديث عبادة بن الصامت: "دعانا النبي صلى الله عليه وسلم، فبايعناه؛ فقال فيما أخذ علينا أن بايعَنا على السمع والطاعة، في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله "إلا أن تروا كفرا بواحا، عندكم من الله فيه برهان" (رواه البخاري، 6647 / 7055-7056، ومسلم، 1709/42)، وكما أشار إليه حديثُ أم سلمة: "لا، ما صلّوا"، وحديث عوف بن مالك: "لا، ما أقاموا فيكم الصلاة" (فإنّ ترْك المسلم أداء الصلاة المفروضة بالكُلّيّة كسلًا كفر أكبر وإن أقرّ هو بفرضيتها: هذا رأي ابن تيمية وابن العثيمين، وهو الرأي الصواب في هذه المسألة إن شاء الله).

-

وقال ابن قدامة ما قد نقلناه عنه فوق: "فكل من ثبتت إمامته، وجبت طاعته، وحرم الخروج عليه وقتاله" (المغني 12/65). ثم قال: "ولو خرج رجل على الإمام، فقهره، وغلب الناس بسيفه حتى أقروا له وأذعنوا بطاعته وبايعوه، صار إماما، يحرم قتاله والخروج عليه. فإن عبد الملك بن مروان خرج على ابن الزبير، فقتله، واستولى على البلاد وأهلها، حتى بايعوه طوعا وكرها، فصار إماما يحرم الخروج عليه. وذلك لما في الخروج عليه من شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم وذهاب أموالهم. ويدخل الخارج عليه في عموم قوله - عليه السلام -: "من خرج على أمتي، وهم جميع، فاضربوا عنقه بالسيف، كائنا من كان" (المغني، 12/71-72).

-

وكان بعض من السلف الصالح يرون مشروعيّة الخروج عن طاعة الأمير الفاسق أو الجائر، بل ربما مشروعيّة الخروج عليه - وسوف نرى أسماء بعض الصحابة والتابعين بعدُ -؛ ورأيهم هذا خطأ قطعي، لا يجوز أن يُتّبَع؛ فإن الأولويّة للنصوص الشرعية، وقد نهت السنّة النبوية عن ذلك، إلا أن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ في رأيه؛ وإذا أخطأ فله أجر واحد، ولا نزال نحترمه، إلا أنه لا يجوز لنا اتّباعه في رأيه ذلك إذا علِمْنا بالقطع أنه خطأ.

-

وقال أحمد بن حنبل: "ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين، وقد كان الناس قد اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان - بالرضا أو بالغلبة -، فقد شق عصا المسلمين، وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن مات الخارج عليه، مات ميتة جاهلية. ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس؛ فمن فعل ذلك، فهو مبتدع، على غير السنة والطريق" (أصول السنّة).

-

وفي قول الطحاويّ المذكور آنفًا: "ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا. ولا ندعوا عليهم. ولا ننزع يدا من طاعتهم" (عقيدة الطحاوي)، توجد الإشارة إلى عدم مشروعيّة الخروج على الأمير (وهو البغي عليه) ولا الخروج عن طاعته (وهو البغي عنه، الأمر الذي عبّر عنه الطحاويّ بقوله: "ولا ننزع يدا من طاعتهم").

وهما شكلان مختلفان للبغي، أشار إليهما ابن تيمية في مواضع من مكتوباته، منها هذا: "بمنزلة البغاة الخارجين على الإمام، أو الخارجين عن طاعته" (مجموع الفتاوى 28/503).

وفيما يلي سبع صُوَر للبغي بالنسبة للأمير: الأربع الأولى منها للبغي عنه، والثالثة الأخيرة للبغي عليه.

-

٤)

سبع صُوَر للبغي بالنسبة للأمير:

-

ألف) بغي جماعة كبيرة عن الخليفة، وهذا بالإنكار عن الدخول تحت ولايته، وهذا لإنكار من له السلطة على تلك الجماعة عن مبايعة ذلك الخليفة

هذا ما فعله معاوية بن أبي سفيان (رضي الله عنهما) - وهو يدير الشام -، بالنسبة للخليفة علي بن أبي طالب منذ بداية خلافته - سنة 35 - إلى واقعة التحكيم - سنة 37 - : اشترط عليه أن يقتصّ من قتلة عثمان بن عفان أوّلًا، ثم يبايعه. قال ابن الأثير ناقلًا قول معاوية لرسل علي بن أبي طالب إليه: "وصاحبكم يزعم أنه لم يقتله. فنحن لا نردّ عليه ذلك. فليدفع إلينا قتلة عثمان لنقتلهم، ونحن نجيبكم إلى الطاعة والجماعة" (الكامل في التأريخ).

وهذه صورة من البغي، إذ أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمّارًا "تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة، ويدعونه إلى النار" (رواه البخاري، 436 / 447، 2657 / 2812)، وقد قتله بعض من كان في فئة معاوية بصفين في صفر سنة 7 (وهذا قبل التحكيم)؛ ووقع بصفين ما كان النبي أخبر به في هذا الحديث: "لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان فيكون بينهما مقتلة عظيمة، دعواهما واحدة" (رواه البخاري، 3413 / 3609، ومسلم 157). ولهذا أيضًا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم معرّضًا بالخوارج: "تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين، يقتلها أولى الطائفتين بالحق" / "يقتلهم أقرب الطائفتين من الحق" (رواه مسلم، 1064)، وقد قاتلهم علي بن أبي طالب سنة 38.

فوقعت "الفرقة" المشار إليها في هذا الحديث: في ذلك الوقت؛ وكانت طائفة معاوية رضي الله عنه هي "الفئة الباغية" عن الخليفة، والتي قَتل فردٌ منها عمّارًا؛ وكانت طائفة علي رضي الله عنه هي "أقرب الطائفتين من الحق"؛ وكانت الخوارج هم "المارقة".

وأما تأويل لفظ "الباغية" بأن معناه ههنا: "الطالبة لدم عثمان"، فقال عنه ابن تيمية: "هو تأويل ضعيف" (منهاج السنة، 2/293).

وفي شرح حديث "ويح عمّار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة، ويدعونه إلى النار"، قال ابن حجر: "فإن قيل: كان قتْلُه بصفين وهو مع علي، والذين قتلوه مع معاوية، وكان معه جماعة من الصحابة، فكيف يجوز عليهم "الدعاء إلى النار"؟ فالجواب أنهم كانوا ظانين أنهم يدعون إلى الجنة - وهم مجتهدون لا لوم عليهم في اتباع ظنونهم -؛ فالمراد بـ"الدعاء إلى الجنة": الدعاء إلى سببها، وهو طاعة الإمام؛ وكذلك كان عمار يدعوهم إلى طاعة علي وهو الإمام الواجب الطاعة إذ ذاك. وكانوا هم يدعون إلى خلاف ذلك، لكنهم معذورون للتأويل الذي ظهر لهم" (فتح الباري 1/701). فكان معاوية مخطئًا في ذلك خطأً قطعيًّا اجتهاديًّا.

وعن عبد الله بن عمر، قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من خلع يدا من طاعة، لقي الله يوم القيامة لا حجة له. ومن مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية" (رواه مسلم، 1851)؛ قال القرطبي: "ثم هي واجبة على كل مسلم لقوله صلى الله عليه وسلم: "من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية"، غير أنه من كان من أهل الحل والعقد والشهرة، فبيعته بالقول والمباشرة باليد إن كان حاضرا، أو بالقول والإشهاد عليه إن كان غائبا؛ ويكفي من لا يؤبه له ولا يعرف أن يعتقد دخوله تحت طاعة الإمام ويسمع ويطيع له في السر والجهر؛ ولا يعتقد خلافا لذلك، فإن أضمره فمات، مات ميتة جاهلية؛ لأنه لم يجعل في عنقه بيعة" (المفهم لما أشكل من صحيح مسلم).

قال ابن تيمية:

"وهذا القول لا أعلم له قائلا من أصحاب الأئمة الأربعة ونحوهم من أهل السنة. ولكن هو قول كثير من المروانية ومن وافقهم؛ ومن هؤلاء من يقول: "إن عليا شارك في دم عثمان" - فمنهم من يقول: "إنه أمر علانية"، ومنهم من يقول: "إنه أمر سرا" -، ومنهم من يقول: "بل رضي بقتله وفرح بذلك"، ومنهم من يقول غير ذلك. وهذا كله كذب على علي - رضي الله عنه - وافتراء عليه، فعلي - رضي الله عنه - لم يشارك في دم عثمان، ولا أمر، ولا رضي. وقد روي عنه - وهو الصادق البار - أنه قال: "والله ما قتلت عثمان ولا مالأت على قتله"، وروي عنه أنه قال: "ما قتلت ولا رضيت"، وروي عنه أنه سمع أصحاب معاوية يلعنون قتلة عثمان، فقال: "اللهم العن قتلة عثمان في البر والبحر، والسهل والجبل". وروي أن أقواما شهدوا عليه بالزور عند أهل الشام أنه شارك في دم عثمان؛ وكان هذا مما دعاهم إلى ترك مبايعته لما اعتقدوا أنه ظالم وأنه من قتلة عثمان، وأنه آوى قتلة عثمان لموافقته لهم على قتله. وهذا وأمثاله مما يبين شبهة الذين قاتلوه، ووجه اجتهادهم في قتاله.

لكن لا يدل على أنهم كانوا مصيبين في ترك مبايعته وقتاله. وكون قتلة عثمان من رعيته لا يوجب أنه كان موافقا لهم!

وقد اعتذر بعض الناس عن علي بأنه لم يكن يعرف القتلة بأعيانهم، أو بأنه كان لا يرى قتل الجماعة بالواحد، أو بأنه لم يدّع عنده ولي الدم دعوى توجب الحكم له.

ولا حاجة إلى هذه الأعذار، بل لم يكن علي - مع تفرق الناس عليه - متمكنا من قتل قتلة عثمان إلا بفتنة تزيد الأمر شرّا وبلاء - ودفع أفسد الفاسدين بالتزام أدناهما أولى من العكس -، لأنهم كانوا عسكرا، وكان لهم قبائل تغضب لهم؛ والمباشر منهم للقتل وإن كان قليلا فكان ردؤهم أهل الشوكة، ولولا ذلك لم يتمكنوا" (منهاج السنة، 2/299-300).

ثم أخطأ الخليفة علي رضي الله عنه بالمسير إلى معاوية بدءً - بنية القتال إن أصرّ على بغْيه - خطأً اجتهاديًّا، فكان قتال فتنة (كما سنراه بعدُ)؛ ولهذا لم يساعده بل اعتزل عن مَسيرَيْه: سعد بن أبي وقاص، وأسامة بن زيد، وعبد الله بن عمر، ومحمد بن مسلمة، وأبو بكرة. ولهذا كانت طائفة علي رضي الله: "أقرب الطائفتين من الحق"، وليست "الطائفة التي على الحق".

قال شيخ الإسلام: "ولكن يقال: ليس في مجرد كونهم بغاة ما يوجب الأمر بقتالهم. فإن الله لم يأمر بقتال كل باغ، بل ولا أمر بقتال البغاة* ابتداء؛ ولكن قال: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون} سورة الحجرات: فلم يأمر بقتال البغاة* ابتداء، بل أمر إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين أن يصلح بينهم" (منهاج السنة، 2/304)؛ * مراده: لم يأمر بقتال البغاة عن طاعة الأمير، ابتداء.

-

ب) افتئات جماعة كبيرة على الخليفة، وهذا بتجمّعهم عسكريًّا لعقوبة من ارتكب جريمة (دون إذن الخليفة أو نائبه)

لعل هذا هو ما فعله سليمان بن صرد - رضي الله عنه - حين خرج بعسكرٍ تَسمَّوا التوّابين، يريد أخذ الثأر من قتَلة الحسين سنة 65.

قال ابن كثير عن عمل سليمان - رضي الله عنه - هذا: "قلت: لو كان هذا العزم والاجتماع قبل وصول الحسين إلى تلك المنزلة، لكان أنفع له وأنصر من اجتماع سليمان وأصحابه لنصرته بعد أربع سنين" (البداية والنهاية، 8/283).

ثم بعد ذلك لقيهم عسكر عبيد الله بن زياد (الذي أرسله مروان من الشام لقتال أهل العراق) فهزمهم بعين الوردة في جمادى الأولى سنة 65 (البداية والنهاية، 8/284) أو في ربيع الآخر، من تلك السنة، وقُتل حينئذ سليمان. (ثم قابل عسكرَ ابنِ زياد عسكرُ إبراهيم بن الأشتر النخعي - الذي أرسله المختار بن أبي عبيد المتغلب على الكوفة -، فهزمهم ابنُ الأشتر وقَتل ابنَ زياد.)

قال ابن حجر عن سليمان بن صرد: "ثم كان ممن كاتب الحسين، ثم تخلف عنه. ثم قدم هو والمسيب بن نجبة في آخرين، فخرجوا في الطلب بدمه وهم أربعة آلاف، فالتقاهم عبيد الله بن زياد بعين الوردة بعسكر مروان، فقتل سليمان ومن معه، وذلك في خمس وستين في شهر ربيع الآخر" (الإصابة).

-

ج) بغي جماعة كبيرة عن الخليفة، وهذا بالتغلّب على مدينة، مع عزل عامل الخليفة الذي قد كانت له سلطة قائمة على تلك المدينة

وهذا ما عزم عليه كثير من أهل الكوفة سنة 60 بالنسبة للخليفة يزيد بن معاوية، حين دعوا الحسين بن علي - رضي الله عنهما - ليكون أميرًا لهم؛ ففي رسالة بعضهم - ومن جملتهم سليمان بن صرد رضي الله عنه - إلى الحسين، هذه الألفاظ: "إنه ليس علينا إمام، فأقبل، لعل الله أن يجمعنا بك على الحق. والنعمان بن بشير في قصر الإمارة، لسنا نجتمع معه في جمعة ولا نخرج معه إلى عيد؛ ولو قد بلغنا أنك قد أقبلت إلينا، أخرجناه حتى نلحقه بالشام إن شاء الله" (تأريخ الطبري). وقال ابن حجر عن سليمان بن صرد: "ثم كان ممن كاتب الحسين، ثم تخلف عنه" (الإصابة). وكاد هذه الجماعة من الكوفيين أن ينجحوا فيما تمنّوا فيه، لولا أن الخليفة استبدل عليهم النعمان بن بشير بعامل آخر أشد: عبيد الله بن زياد، فأفشل الأخير سعيهم.

وعزم الحسين بن علي على إقامة سلطة بالكوفة مستقلّة عن سلطة الخليفة يزيد. نعم، لمّا علم أن سلطة يزيد قد استحكمت بالكوفة أيضًا، علم أنه لم يعُدْ يقدر على إقامة دار مستقلّة بالكوفة، فطلب أن يرسلوه يرجع إلى مكة.

ومكة تغلّب عليها ابن الزبير سنة 63، بعد أن كانت الولاية عليها أيضًا للخليفة يزيد بوساطة عامله على الحجاز (المدينة ومكة): أوّلًا الوليد بن عتبة بن أبي سفيان، ثم عمرو بن سعيد الأشدق، ثم الوليد بن عتبة بن أبي سفيان من جديد، ثم عثمان بن محمد بن أبي سفيان؛ إلى أن أخرج أهل المدينة هذا الأخير سنة 63 (الأمر الذي سبّب في إرسال يزيدُ مسلمَ بن عقبة إلى أهل المدينة، فكانت واقعة الحرّة في أواخر ذي الحجة سنة 63). وفي تلك السنة 63، عبد الله بن الزبير هو الذي حج بالناس (البداية والنهاية، 8/248). (ثم لما توفي يزيد في ربيع الأول سنة 64، ادّعى ابن الزبير الخلافة (فتح الباري، 13/240)، وبايعه أهل الحجاز منذ ذلك الحين (البداية والنهاية، 8/268)، بينما كان أهل الشام قد بايعوا معاوية بن يزيد بن معاوية في نفس الوقت.)

-

ولعل ما فعله عائشة وطلحة والزبير - رضي الله عنهم - في ربيع الاخر سنة 36: مزيج من الصورتين ب وج: ساروا إلى البصرة ثم دخلوها بعد أن كان عثمان بن حنيف عاملا لها. ساروا إليها لأنهم كانوا يريدون أن يتقوَّوا برجال من هناك على أخذ الثأر من قتلة عثمان بن عفان، إذ كان الخليفة علي بن أبي طالب لا يقدر على ذلك. قال ابن كثير: "وقال آخرون: "بل نذهب إلى البصرة فنتقوى من هنالك بالخيل والرجال، ونبدأ بمن هناك من قتلة عثمان". فاتفق الرأي على ذلك" (البداية والنهاية، 7/249). وهذا افتئات على الخليفة. ولما بلغوا خارج البصرة، اجتمع أهلها في المسجد بأمر عثمان بن حنيف - وكان لا يسمح لهم أن يدخلوها وهم في ما فيهم -؛ "فقام رجل - وعثمان على المنبر - فقال: "أيها الناس! إن كان هؤلاء القوم جاؤوا خائفين، فقد جاؤوا من بلد يأمن فيه الطير، وإن كانوا جاءوا يطلبون بدم عثمان، فما نحن بقتلته. فأطيعوني وردوهم من حيث جاؤوا"، فقام الأسود بن سريع السعدي فقال: "إنما جاؤوا يستعينون بنا على قتلة عثمان ومنا ومن غيرنا". فحصبه الناس. فعلم عثمان بن حنيف أن لقتلة عثمان بالبصرة أنصارا، فكره ذلك" (البداية والنهاية، 7/251). ثم غلبوا على أمر البصرة، فخرج منها عثمان بن حنيف. فهذا بغي عن الخليفة. فكانوا مخطئين في ذلك خطأً قطعيًّا اجتهاديًّا. وعن أبي مريم عبد الله بن زياد الأسدي، قال: "لما سار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة، بعث علي عمار بن ياسر وحسن بن علي، فقدما علينا الكوفة، فصعدا المنبر، فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلاه، وقام عمار أسفل من الحسن، فاجتمعنا إليه، فسمعت عمارا يقول: "إن عائشة قد سارت إلى البصرة. ووالله إنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم، ليعلم إياه تطيعون أم هي" (رواه البخاري، 6687 / 7100).

ولما علم الخليفة علي ما فعلوه، سار من المدينة المنورة ليُدخِلهم في طاعته، واستنفر لذلك أهلَ الكوفة: "عن أبي وائل، قال: دخل أبو موسى وأبو مسعود على عمار، حيث بعثه علي إلى أهل الكوفة يستنفرهم" (رواه البخاري، 6689 / 7102).

-

وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من خرج من الطاعة وفارق الجماعة، فمات، مات ميتة جاهلية. ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة، أو يدعو إلى عصبة، أو ينصر عصبة، فقتل، فقتلة جاهلية. ومن خرج على أمتي، يضرب برها وفاجرها، ولا يتحاشى من مؤمنها، ولا يفي لذي عهد عهده، فليس مني ولست منه" (رواه مسلم، 1848). قال محمد الأمين الهرري: "من خرج عن الطاعة) أي عن طاعة الأمير (وفارق الجماعة) أي الجماعة المتفقة على بيعة الإمام؛ أي من خرج عن طاعة الإمام وفارق جماعة الإسلام (فمات) على تلك الحال (مات ميتة جاهلية) أي على هيئة موت أهل الجاهلية، فإنهم كانوا لا يطيعون أميرا ولا ينضمون إلى جماعة واحدة" (الكوكب الوهاج).

-

د) البغي عن الخليفة، والخروج عن طاعته بنقض المبايعة له على الإعلان

وهذا هو ما فعله عبد الله بن حنظلة وعبد الله بن مطيع - رضي الله عنهما -: ففي سنة 62 نقضوا بيعتهم للخليفة يزيد بن معاوية متّهِمَيْنِ إياه بشرب الخمر وإماتة الصلوات. ثم في سنة 63، أخرجوا عامل يزيد - عثمان بن محمد بن أبي سفيان - من المدينة (الكامل في التأريخ).

وعبد الله بن حنظلة صحابيّ، توفّي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن سبع سنين (الإصابة)؛ "وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه، وعن عمر وعبد الله بن سلام، وكعب الأحبار" (أيضًا).

وأما عبد الله بن مطيع، فصحابيّ لدى البعض: "ذكره ابن حبان وابن قانع وغيرهما في الصحابة" (الإصابة).

قال صخر بن جويرية، عن نافع: "لما خلع أهل المدينة يزيد، جمع ابن عمر بنيه وأهله، ثم تشهد وقال: "أما بعد، فإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة يقال: هذه غدرة فلان"، وإن من أعظم الغدر - إلا أن يكون الإشراك بالله - أن يبايع رجل رجلا على بيع الله ورسوله ثم ينكث. فلا يخلعن أحد منكم يزيد" (رواه أحمد، 5088)؛ قال الذهبي: "وزاد فيه المدائني، عن صخر، عن نافع: فمشى عبد الله بن مطيع وأصحابه إلى محمد بن الحنفية، فأرادوه على خلع يزيد، فأبى؛ وقال ابن مطيع: "إن يزيد يشرب الخمر، ويترك الصلاة، ويتعدى حكم الكتاب"، قال: "ما رأيت منه ما تذكرون، وقد أقمت عنده، فرأيته مواظبا للصلاة، متحريا للخير، يسأل عن الفقه"، قال: "كان ذلك منه تصنعا لك ورياء" (تأريخ الإسلام). وقال نافع: "جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان، زمن يزيد بن معاوية. فقال: "اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة"، فقال: "إني لم آتك لأجلس. أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من خلع يدا من طاعة، لقي الله يوم القيامة لا حجة له. ومن مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية" (رواه مسلم، 1851)؛ قال الهرري: "وكنى بـ"خلع اليد" عن: الخروج عن طاعة الإمام ونقض بيعته" (الكوكب الوهاج). وقال نافع: "لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية، جمع ابن عمر حشمه وولده، فقال: "إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة"؛ وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله. وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال*. وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه، ولا بايع في هذا الأمر، إلا كانت الفيصل بيني وبينه" (رواه البخاري، 6694 / 7111)؛ * ليس المراد أنهم بدَءُوا يزيدَ ولا عاملَه بالقتال، بل المراد أنهم انتصبوا للدفاع عن استقلالهم (وهم في الاستقلال عن الخليفة وبغْيهم عنه ونزْع اليد من طاعته مخطئون).

ورد في النهي عن نزع اليد من طاعة الأمير الفاسق:

عن عوف بن مالك، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، ويصلون عليكم وتصلون عليهم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم". قالوا: قلنا: "يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟"، قال: "لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال، فرآه يأتي شيئا من معصية الله، فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة" (رواه مسلم 1855/66).

وعن ابن عباس، يرويه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من رأى من أميره شيئا يكرهه، فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا، فمات، فميتة جاهلية" (رواه مسلم، 1849/55)؛ "من كره من أميره شيئا، فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا، فمات عليه، إلا مات ميتة جاهلية" (رواه مسلم، 1849/56).

وورد في بقاء إمارة الأمير الجائر:

"عن وائل الحضرمي، قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا، فما تأمرنا؟"، فأعرض عنه. ثم سأله، فأعرض عنه. ثم سأله في الثانية أو في الثالثة، فجذبه الأشعث بن قيس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا، وعليكم ما حملتم" (رواه مسلم، 1846/50).

عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "ستكون أثرة وأمور تنكرونها". قالوا: "يا رسول الله فما تأمرنا؟"، قال: "تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم" (رواه البخاري، 3408 / 3603، ومسلم 1843).

-

ه) البغي على الخليفة بنصب أمير آخر يدّعي الخلافة هو أيضًا

وهذا ما فعله معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهما - بعد واقعة التحكيم (التي قامت في رمضان سنة 37)، لمّا ادعى الخلافة؛ فصار هذا بغْيًا منه على الخليفة علي (بعد أن كان صدر منه بغْي عن الخليفة).

قال ابن تيمية: "الوجه الثاني أنها صارت باغية* في أثناء الحال بما ظهر منها من نصب إمام وتسميته أمير المؤمنين ومن لعن إمام الحق ونحو ذلك، فإن هذا بغي*. بخلاف الاقتتال قبل ذلك، فإنه كان قتال فتنة" (مجموع الفتاوى 4/443-444)؛ "وحينئذ يكون القتال مع علي واجبا لما حصل البغي*. (...) وحينئذ فبعد التحكيم والتشيع وظهور البغي*، لم يقاتلهم علي ولم تطعه الشيعة في القتال. ومن حينئذ ذُمّت الشيعة بتركهم النصر مع وجوبه. وفي ذلك الوقت سموا شيعة، وحينئذ صاروا مذمومين بمعصية الإمام الواجب الطاعة - وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. ولما تركوا ما يجب من نصره، صاروا أهل باطل وظلم" (مجموع الفتاوى 4/444): *مراده: على الخليفة.

وعن أبي هريرة يحدّث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء، فيكثرون"، قالوا: "فما تأمرنا؟"، قال: "فوا ببيعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم" (رواه البخاري، 3268 / 3455، رواه مسلم، 1842).

-

و) البغي على الخليفة بنصب أمير آخر يدّعي الخلافة هو أيضًا ثم بنزع أقاليم كانت تحت سلطة الأول

وهذا ما فعله معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهما - لما أرسل جيشًا فأخذ مصر في سنة 38 من محمد بن أبي بكر عامِلِ عليٍّ عليها. واستمرّ التنازع بين معاوية وعلي بن أبي طالب (رضي الله عنه) إلى وفاة علي في رمضان سنة 40. ثم قام التنازع بين معاوية وبين الحسن بن علي؛ فكان أول الذكر انعقدت ولايته على الشام ومصر، وثاني الذكر بايعه العراق والحجاز. إلى أن تنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية وبايعه في ربيع الأول سنة 41، فتحقّق حينئذ ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان قاله عن ابن بنته: "إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين" (رواه البخاري، والترمذي، 3775، وأبو داود، 4662؛ وانظر فتح الباري 13/77).

وهذا ما فعله أيضًا مروان بن الحكم بالنسبة للخليفة عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما - بعد أن بايعت لهذا الأخير معظمُ أقاليم دار الإسلام؛ فنصب مروان نفسه كخليفة، فبايعه ناس في ذي القعدة سنة 64 (البداية والنهاية، 8/271).

فإنه لمّا توفي معاوية بن يزيد بن معاوية سنة 64 (ومات بعد وفاة أبيه يزيد بما بين عشرين يومًا إلى أربعة أشهر - ففي هذا أقوال -)، استفحل أمر ابن الزبير بتَضَعُّف أمر بني أميّة، فبايع الجمهور لابن الزبير: "بايع الناس الضحاك بن قيس [الذي كان نائبًا لبني أمية] في دمشق حتى تجتمع الناس على إمام؛ فلما اتسعت البيعة لابن الزبير، عزم الضحاك على المبايعة لابن الزبير" (البداية والنهاية، 8/271؛ وانظر أيضًا 8/269)؛ "وبايع لابن الزبير النعمان بن بشير بحمص، وبايع له زفر بن عبد الله الكلابي بقنسرين، وبايع له نائل بن قيس بفلسطين" (البداية والنهاية، 8/269)؛ و"بعث أهل البصرة إلى ابن الزبير بعد حروب جرت بينكم وفتن كثيرة يطول استقصاؤها" (البداية والنهاية، 8/268). قال ابن كثير عن ابن الزبير: "وبويع في رجب بعد ان أقام الناس نحو ثلاثه أشهر بلا إمام*. (...) وبعث ابن الزبير إلى أهل الكوفة عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري على الصلاة، وإبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله على الخراج، واستوثق له المصران جميعا، وأرسل إلى مصر فبايعوه. واستناب عليها عبد الرحمن بن جحدر. وأطاعت له الجزيرة، وبعث على البصرة الحارث بن عبد الله بن ربيعة، وبعث إلى اليمن فبايعوه، وإلى خراسان فبايعوه" (البداية والنهاية، 8/268-269) (*أي بلا إمام له الولاية على معظم البلاد). وأخرج أهل الكوفة عمرو بن حريث - نائب عبيد الله بن زياد - من قصر الإمارة، واصطلحوا على عامر بن مسعود بن أمية بن خلف؛ فبايع عامرٌ لعبد الله بن الزبير (انظر: البداية والنهاية، 8/278)؛ ثم في رمضان سنة 64 قدم أميران إلى الكوفة من جهة ابن الزبير (سوف يعزلهما سنه 65 ويبعث مكانهما عبدَ الله بن مطيع). وحتى مروان بن الحكم عزم على مبايعة ابن الزبير، وسار إليه؛ إلا أنه لما وصل إلى أذرعات، صرفه عبيد الله بن زياد عن ذلك، وحسّن إليه أن يدعو إلى نفسه، ففعل، فبايعه ناس في ذي القعدة سنة 64 (انظر البداية والنهاية، 8/271). ثم قاتل الضحاكَ بن قيس بمرج الراهط في ذي الحجة (8/274). ثم أخرج الشام من ولاية ابن الزبير، ثم مصر. ثم توفي في رمضان سنة 65.

قال ابن كثير عن عبد الله بن الزبير: "ثم هو كان الإمام بعد موت معاوية بن يزيد لا محالة. وهو أرشد من مروان بن الحكم، حيث نازعه بعد أن اجتمعت الكلمة عليه وقامت البيعة له في الآفاق وانتظم له الأمر. والله أعلم" (البداية والنهاية، 8/378-379).

وقال ابن حزم: "مروان ما نعلم له جرحة قبل خروجه على أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما -. ولم يلقه عروة قط إلا قبل خروجه على أخيه، لا بعد خروجه، هذا ما لا شك فيه" (المحلّى، 1/221).

-

ز) البغي على الخليفة بقتاله ثم نزع السلطة عنه وقتله:

هذا ما فعله عبد الملك بن مروان: استمرّ بعد أبيه على نزع أقاليم دار الإسلام من عبد الله بن الزبير، إلى أن لم يبق مع ابن الزبير سوى مكة؛ ثم حاصره الحَجّاج فيها، إلى أن قتله سنة 73، فصار عبد الملك الخليفةَ الواحد حينئذ.

قال ابن قدامة: "ولو خرج رجل على الإمام، فقهره، وغلب الناس بسيفه حتى أقروا له وأذعنوا بطاعته وبايعوه، صار إماما، يحرم قتاله والخروج عليه. فإن عبد الملك بن مروان خرج على ابن الزبير، فقتله، واستولى على البلاد وأهلها، حتى بايعوه طوعا وكرها، فصار إماما يحرم الخروج عليه. وذلك لما في الخروج عليه من شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم وذهاب أموالهم. ويدخل الخارج عليه في عموم قوله - عليه السلام -: "من خرج على أمتي، وهم جميع، فاضربوا عنقه بالسيف، كائنا من كان"" (المغني، 12/71-72).

والبغي على الخليفة بقتاله ثم نزع السلطة عنه وقتله هو ما فعله أيضًا العباسيون خلاف الخليفة الأموي مروان بن محمد سنة 132.

-

وورد في النهى عن منابذة الأمير الفاسق:

عن عوف بن مالك، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، ويصلون عليكم وتصلون عليهم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم". قالوا: قلنا: "يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟"، قال: "لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال، فرآه يأتي شيئا من معصية الله، فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة" (رواه مسلم 1855/66).

وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون. فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع"، قالوا: "يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟"، قال: "لا، ما صلوا" (رواه مسلم 1854/63).

وورد في النهي عن مقاتلة الأمير الجائر:

"عن أبي ذر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كيف أنتم وأئمة من بعدي يستأثرون بهذا الفيء؟"، قلت: "إذن والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي ثم أضرب به حتى ألقاك"، أو "ألحقك". قال: "أولا أدلك على خير من ذلك: تصبر حتى تلقاني" (رواه أبو داود، 4759).

وورد في النهي عن منازعة الأمير الذي قد قامت إمارتُه:

عن عبادة بن الصامت قال: "دعانا النبي صلى الله عليه وسلم، فبايعناه؛ فقال فيما أخذ علينا أن بايعَنا على السمع والطاعة، في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله "إلا أن تروا كفرا بواحا، عندكم من الله فيه برهان" (رواه البخاري، 6647 / 7055-7056، ومسلم، 1709/42).

-

٥)

كما رأيناه فوق، فإنّ جميع صُوَر البغي سيء في نفسه (وإنْ كان الباغي متأوّلًا، فلا يلحقه الإثم)؛ لكن السؤال هنا هو: ما ذا يفعل الأمير إن بغت وخرجت طائفة مُسْلمة عن طاعته؟ وما ذا إن بغت وخرجت طائفة مُسْلمة عليه؟

ملاحظات عِدَّة:

الملاحظة الأولى:

ما من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويرد عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فكل مجتهد قد يصيب في اجتهاده - فله أجران -؛ وقد يخطئ فيه، فيغفر له خطأه عند الله ويؤجر على اجتهاده - إن كان من أهل الاجتهاد وكان بذل ما في وسعه لمعرفه الحق ولم يتبع فيه الهوى -، إلا ان الحكم الذي أدى إليه اجتهاده خطأ لا يرضى الله به في نفس الأمر، فلا يجوز اتباعه فيه (إلا أنّ بعض المسلمين لا يقْدرون على العلم بأنه خطأ، فلا يزالون يقلّدون ذلك المجتهِدَ فيه، فهم أيضًا معذورون عند الله).

-

الملاحظة الثانية:

كل بدعةٍ خلافٌ للسنّة، وسيئةٌ.

إلا أنه لا يلتحق الوعيد الأخرويّ المنوط بارتكاب العمل المحرَّم أو البدعيّ، بالمسلم المعيّن الذي ارتكب هذا العمل على جهل أنه محرّم أو بدعة بسبب جهله بوجود نصٍ فيه، أو بسبب تأويله باجتهاد، أو بسبب تقليده مجتهدًا.

قال ابن تيمية: "لأن لحوق الوعيد بالمعيّن مشروط بشروط وانتفاء موانع؛ ونحن لا نعلم ثبوت الشروط وانتفاء الموانع في حقه. وفائدة الوعيد بيان أن هذا الذنب سبب مقتض لهذا العذاب؛ والسبب قد يقف تأثيره على وجود شرطه وانتفاء مانعه. يبيّن هذا أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم "لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وآكل ثمنها"، وثبت عنه في صحيح البخاري عن عمر أن رجلا كان يكثر شرب الخمر فلعنه رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله": فنهى عن لعن هذا المعيّن وهو مدمن خمر، لأنه يحب الله ورسوله؛ وقد لعن شارب الخمر على العموم" (مجموع الفتاوى 12/484). ويقرأ لزامًا رسالة شيخ الإسلام: رفع الملام عن الأئمة الأعلام.

وقال: "فيقال له: أوًّلا: الباغي قد يكون متأولا معتقدا أنه على حق؛ وقد يكون متعمدا يعلم أنه باغ؛ وقد يكون بغيه مركبا من شبهة وشهوة، وهو الغالب. وعلى كل تقدير، فهذا لا يقدح فيما عليه أهل السنة، فإنهم لا ينزهون معاوية ولا من هو أفضل منه من الذنوب، فضلا عن تنزيههم عن الخطأ في الاجتهاد، بل يقولون: "إن الذنوب لها أسباب تدفع عقوبتها من التوبة والاستغفار، والحسنات الماحية، والمصائب المكفرة، وغير ذلك. وهذا أمر يعم الصحابة وغيرهم"" (منهاج السنة النبوية 2/290).

-

الملاحظة الثالثة:

أما الحكم الدنيويّ المنوط بترك هذا العمل الواجب أو بارتكاب هذا العمل المحرّم - هذا العمل الذي تركه المسلم أو ارتكبه لاعتقاده غير واجب أو غير محرّم، بسبب جهل بوجود نصٍ فيه، أو بتأويله ذلك النصّ باجتهاد، أو بتقليد -: فقد ينفّذ ذلك الحكم عليه، وقد لا ينفّذ.

قال ابن تيمية:

"وقد زنت على عهد عمر امرأة. فلما أقرت به، قال عثمان: "إنها لتستهل به استهلال من لا يعلم أنه حرام". فلما تبين للصحابة أنها لا تعرف التحريم، لم يحدّوها. واستحلال الزنا خطأ قطع" (مجموع الفتاوى 19/210، منهاج السنة النبوية 3/236-237).

"وهذا الذي ذكرته فيما تركه المسلم من واجب، أو فعله من محرم، بتأويل اجتهاد، أو تقليد، واضح عندي؛ وحاله فيه أحسن من حال الكافر المتأول. وهذا لا يمنع أن أقاتل الباغي المتأول وأجلد الشارب المتأول ونحو ذلك. فإن التأويل لا يرفع عقوبة الدنيا مطلقا؛ إذ الغرض بالعقوبة دفع فساد الاعتداء" (مجموع الفتاوى 22/14).

"وكذلك يعاقَب من دعا إلى بدعة تضر الناس في دينهم، وإن كان قد يكون معذورًا فيها في نفس الأمر لاجتهاد أو تقليد. وكذلك يجوز قتال البغاة ـ وهم الخارجون على الإمام أو غير الإمام بتأويل سائغ ـ مع كونهم عدولًا، ومع كوننا ننفذ أحكام قضائهم ونسوغ ما قبضوه من جزية أو خراج أو غير ذلك؛ إذ الصحابة لا خلاف في بقائهم على العدالة، وذلك أن التفسيق انتفى للتأويل السائغ. وأما القتال، فليؤدوا ما تركوه من الواجب وينتهوا عما ارتكبوه من المحرم، وإن كانوا متأولين" (مجموع الفتاوى 10/375)؛ "فالعقوبات المشروعة والمقدورة قد تتناول في الدنيا من لا يستحقها في الآخرة" (مجموع الفتاوى 10/376).

-

نعود الآن إلى السؤال المذكور فوق:

أما الطائفة المسلمة الباغية عليه (الصوَر د و ه و ز)، فيشرع لأمير دار الإسلام قتالها دفاعًا عن ولايته (إلا إن كان كافرا بكفر بواح، فحينئذ لا يشرع له عند الله الدفاع عن ولايته إذ منازعته الأمرَ مشروع في الأصل - وإن كان مشروطًا بالقدرة). هذا مع أنّ تلك الطائفة الباغية عليه قد تكون متأوّلين، ومعذورين عند الله بسبب اجتهادهم أو تقليدهم (كما رأيناه من كلام شيخ الإسلام: "وكذلك يجوز قتال البغاة ـ وهم الخارجون على الإمام أو غير الإمام بتأويل سائغ ـ مع كونهم عدولًا، ومع كوننا ننفذ أحكام قضائهم ونسوغ ما قبضوه من جزية أو خراج أو غير ذلك؛ إذ الصحابة لا خلاف في بقائهم على العدالة. وذلك أن التفسيق انتفى للتأويل السائغ. وأما القتال، فلِيؤدوا ما تركوه من الواجب وينتهوا عما ارتكبوه من المحرم، وإن كانوا متأولين": مجموع الفتاوى: 10/375)).

فعن عرفجة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنه ستكون هنات وهنات. فمن أراد أن يفرّق أمر هذه الأمة وهي جميع، فاضربوه بالسيف، كائنا من كان" (رواه مسلم، 1852/59)؛ شرحه الطيبي هكذا: "أي ادفعوا من خرج علي الإمام بالسيف، وإن كان أشرف وأعلم، وترون أنه أحق وأولي" (شرح الطيبي على مشكاة المصابيح)؛ "من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم، فاقتلوه" (رواه مسلم، 1852/60).

ولهذا جاء في رواية أبي داود لحديث حذيفة الذي أشار إلى الفتنة التي آلت إلى مقتل الخليفة عثمان، أن العصمة فيها هي السيف. فعن حذيفة أنه قال: "قلت: "يا رسول الله، أرأيت هذا الخير الذي أعطانا الله، أيكون بعده شر كما كان قبله؟"، قال: "نعم"، قلت: "فما العصمة من ذلك؟"، قال: "السيف" (رواه أبو داود، 4244. وكان قتادة "يضعه على الردة التي في زمن أبي بكر": رواه أبو داود، 4245؛ إلا أن أصل هذا الحديث عند البخاري ومسلم بدون السؤال عن العصمة من ذلك الشرّ، وقال القرطبي عن هذا الشرّ: "يعني به الفتن الطارئة بعد انقراض زمان الخليفتين والصدر من زمان عثمان": المفهم لما أشكل من صحيح مسلم). وأصحاب الفتنة على عثمان والذين جاءوا إلى المدينة سنة 35، وصفهم ابن كثير هكذا: "هؤلاء البغاة الخارجين على الإمام" (البداية والنهاية، 7/201)، فكانوا يضغطون على عثمان ليخلع عن نفسه قميص الخلافة. ثم ليس معنى "الاعتصام يالسيف": "قتْل أولئك البغاة إلى آخرهم"، بل معناه: "جمْع القوّة أمامهم ودفْعهم؛ فإن لم يندفعوا بل انتصَبوا للقتال، قُوتِلوا؛ فإن انتهَوا، تُركوا ثم عُلِّموا؛ وإن لم ينتهُوا بل دافَعوا عن أنفسهم فقُتِل بعضُهم أثناء القتال، فلا ضمان على جيش الخليفة فيه لأنه ظالم متعدّ في قتاله".

وأما إنكار عثمان بن عفان عن قتال أولئك البغاة عليه، فلأنّه تنازل عن حقه: كان لا يريد أن يكون "أول من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته بسفك الدماء" (رواه أحمد، 481، بسند فيه انقطاع). وأما ما قاله عثمان فيما رواه عنه مولاه أبو سهلة: "فلما كان يوم الدار وحصر فيها، قلنا: "يا أمير المؤمنين، ألا تقاتل؟"، قال: "لا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا، وإني صابر نفسي عليه" (رواه أحمد، 24253)، فمراده بذلك العهد أنه سوف تصيبه بَلوَى وأنه سوف يستشهد؛ فصبر نفسه على ذلك، وتنازل عن حقه في الدفاع عن نفسه، مع أنه - إطاعةً لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلّم - أبَى أن يخلع عنه قميص الخلافة كما طلبه منه البغاة عليه.

ولهذا أيضًا قال ابن تيمية عن طائفة معاوية بعد أن ادّعى معاوية - رضي الله عنه - الخلافة إِثْر واقعة التحكيم في رمضان 37: "الوجه الثاني أنها صارت باغية* في أثناء الحال بما ظهر منها من نصب إمام وتسميته أمير المؤمنين ومن لعن إمام الحق ونحو ذلك، فإن هذا بغي*. بخلاف الاقتتال قبل ذلك، فإنه كان قتال فتنة" (مجموع الفتاوى 4/443-444)؛ "وحينئذ يكون القتال مع علي واجبا لما حصل البغي*. (...)" (مجموع الفتاوى 4/444): *مراده: البغْي على الخليفة.

فعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "(...) ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده، وثمرة قلبه، فليطعه إن استطاع؛ فإن جاء آخر ينازعه، فاضربوا عنق الآخر" (رواه مسلم، 1844)؛ قال النووي: "فإن جاء آخر ينازعه، فاضربوا عنق الآخر": معناه: ادفعوا الثاني فإنه خارج على الإمام؛ فإن لم يندفع إلا بحرب وقتال فقاتلوه؛ فإن دعت المقاتلة إلى قتله، جاز قتله ولا ضمان فيه لأنه ظالم متعد في قتاله" (شرح مسلم للنووي، 12/234).

-

وأما الطائفة المسلمة الباغية عن طاعة الأمير، ففي مشروعية قتالهم ابتداءً نزاع؛ "وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قتال البغاة حديث إلا حديث كوثر بن حكيم عن نافع وهو موضوع" (مجموع الفتاوى، 4/451).

من المعلوم أن طائفة معاوية كانت طائفة وفئة باغية بنص حديث "ويح عمار، تقتله الفئة الباغية" (رواه البخاري ومسلم، وقد رأيناه فوقُ)، وصار هذا عيانًا حين قَتَل بعضُ من كان في تلك الطائفة عمارا الذي كان في طائفة علي، وهذا في واقعة صفين (في صفر 37)؛ وكانت طائفة معاوية حينئذ باغية عن الخليفة (قبل واقعة التحكيم في رمضان 37).

ومن المعلوم هكذا أن طائفة عائشة وطلحة والزبير أيضًا كانت باغية عن الخليفة: "وكذلك أنكر يحيى بن معين على الشافعي استدلاله بسيرة علي في قتال البغاة المتأولين: قال: "أيجعل طلحة والزبير بغاة؟"؛ رد عليه الإمام أحمد فقال: "ويحك، وأي شيء يسعه أن يضع في هذا المقام؟"، يعني: إن لم يُقْتَدَ بسيرة علي في ذلك، لم يكن معه سنة من الخلفاء الراشدين في قتال البغاة" (مجموع الفتاوى 4/437-438)؛ فإن عليًا هو الذي أمر مناديا فنادى يوم الجمل: "ألا، لا يجهزن على جريح ولا يتبع مدبر" (رواه ابن أبي شيبة، 37790).

لكن ما بال القتالَيْن اللذَين نتجا من مَسيْري عليّ بن أبي طالب إلى طائفة عائشة وطلحة والزبير بغرض إدخالهم في طاعته، ثم إلى طائفة معاوية بنفس الغرض: أكانا قتالَيْ حق، أم قتالَيْ فتنة؟

فمن المعلوم أن عليًا - رضي الله عنه - أيضًا لم يكن عنده نص في ذلك. فعن قيس بن عباد، قال: "قلت لعلي رضي الله عنه: "أخبرنا عن مسيرك هذا: أعهدٌ عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم رأي رأيته؟"، فقال: "ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، ولكنه رأي رأيته" (رواه أبو داود، 4666)؛ قال السندي: "عن مسيرك هذا": أي إلى بلاد العراق" (فتح الودود)؛ "وأخرج إسحاق بن راهويه من طريق سالم المرادي سمعت الحسن يقول: "لما قدم علي البصرة في أمر طلحة وأصحابه، قام قيس بن عباد وعبد الله بن الكواء فقالا له: "أخبرنا عن مسيرك هذا" (فتح الباري لابن حجر، كتال الفتن). وعن قيس، قال: "قلت لعمار: "أرأيتم صنيعكم هذا الذي صنعتم في أمر عليّ: أرأيا رأيتموه؟ أو شيئا عهده إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟"، فقال: "ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس كافة، ولكن حذيفة أخبرني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "في أصحابي اثنا عشر منافقا؛ فيهم ثمانية لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ثمانية منهم تكفيكهم الدبيلة؛ وأربعة" (لم يحفظ الراوي ما قال شعبة فيهم) (رواه مسلم، 2779/9)؛ "أرأيت قتالكم: أرأيا رأيتموه - فإن الرأي يخطئ ويصيب -؟ أو عهدا عهده إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟"، فقال: "ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس كافة"، وقال: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "إن في أمتي" قال شعبة: وأحسبه قال: "حدثني حذيفة"، وقال غندر: أراه قال: "في أمتي اثنا عشر منافقا لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل في سم الخياط؛ ثمانية منهم تكفيكهم الدبيلة، سراج من النار يظهر في أكتافهم، حتى ينجم من صدورهم" (رواه مسلم، 2779/10). وكان مراد عمار أن أولئك المنافقين هم الذين سبّبوا في تفريق الأمة بإيقاع الفتنة بين أهل الشام والخليفة؛ قال محمد الأمين الهرري: "أرأيتم) أي أخبروني (صنيعكم هذا الذي صنعتم في أمر علي) بن أبي طالب ونصره على أهل الشام وتأييده ومؤازرته والقتال معه لأهل الشام (أ)قتالكم مع علي رضي الله عنه كان (رأيا) أي اجتهادا (رأيتموه) أي اجتهدتموه (أو) كان (شيئا عهده) وأوصاه (إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم) في حياته؟ (...) وحاصل جواب عمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن بعض المنافقين يبقون بعده صلى الله عليه وسلم، فيثيرون الفتن بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن عمارًا رضي الله عنه أشار إلى أنّ من قام حربًا على علي رضي الله عنه إنما فعل ذلك بتدسيس من هؤلاء المنافقين، وكان علي رضي الله عنه على حق، فوجب علينا مؤازرته ونصره. والله أعلم" (الكوكب الوهاج). وقال ابن تيمية: "وكان علي رضي الله عنه مسرورا لقتال الخوارج، ويروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بقتالهم. وأما قتال صفين، فذكر أنه ليس معه فيه نص، وإنما هو رأي رآه، وكان أحيانا يحمد من لم ير القتال" (مجموع الفتاوى، 35/55). فعن الحارث، قال: "لما رجع علي من صفين، علم أنه لا يملك أبدا، فتكلم بأشياء كان لا يتكلم بها، وحدث بأحاديث كان لا يتحدث بها. فقال فيما يقول: "أيها الناس، لا تكرهوا إمارة معاوية، والله لو قد فقدتموه لقد رأيتم الرؤوس تندر من كواهلها كالحنظل" (رواه ابن أبي شيبة، 37854)؛ وعن محمد بن الضحاك الحزامي، قال: قام علي بن أبي طالب رضي الله عنه على منبر الكوفة حين اختلف الحكمان، فقال: "قد كنت نهيتكم عن هذه الحكومة فعصيتموني". فقام إليه فتى آدم فقال: "إنك والله ما نهيتنا، ولكنك أمرتنا ودمرتنا. فلما كان فيها ما تكره، برأت نفسك ونحلتنا ذنبك"، فقال له علي رضي الله عنه: "وما أنت وهذا الكلام، قبحك الله! والله لقد كانت الجماعة، فكنت فيها خاملا؛ فلما ظهرت الفتنة، نجمت فيها نجوم قرن الماعزة". ثم التفت إلى الناس، فقال: "لله منزل نزله سعد بن مالك وعبد الله بن عمر: والله لئن كان ذنبا، إنه لصغير مغفور؛ ولئن كان حسنا، إنه لعظيم مشكور" (رواه الطبراني في المعجم الكبير، 319).

فما بال قتالَيْ عليّ - رضي الله عنه - للبغاة عن طاعته؟

قال ابن تيمية: "والقتال يوم الجمل وصفين فيه نزاع: هل هو من باب قتال البغاة المأمور به في القرآن؟ أو هو قتال فتنة، القاعد فيه خير من القائم؟ فالقاعدون من الصحابة وجمهور أهل الحديث والسنة وأئمة الفقهاء بعدهم يقولون: هو قتال فتنة" (منهاج السنة، 2/335). "وأما أهل الجمل وصفين: فكانت منهم طائفة قاتلت من هذا الجانب. وأكثر أكابر الصحابة لم يقاتلوا لا من هذا الجانب ولا من هذا الجانب، واستدل التاركون للقتال بالنصوص الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ترك القتال في الفتنة وبينوا أن هذا قتال فتنة. وكان علي رضي الله عنه مسرورا لقتال الخوارج ويروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بقتالهم؛ وأما قتال صفين، فذكر أنه ليس معه فيه نص؛ وإنما هو رأي رآه، وكان أحيانا يحمد من لم ير القتال" (مجموع الفتاوى، 35/55). "ومن لم يعتقد أنه باغ وهو في نفس الأمر باغ: فهو متأول مخطئ. والفقهاء ليس فيهم مَن رأيُه القتالُ مع مَن قَتَل عمارا؛ لكن لهم قولان مشهوران كما كان عليهما أكابر الصحابة: منهم من يرى القتال مع عمار وطائفته، ومنهم من يرى الإمساك عن القتال مطلقا. وفي كل من الطائفتين طوائف من السابقين الأولين: ففي القول الأول عمار وسهل بن حنيف وأبو أيوب؛ وفي الثاني سعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد وعبد الله بن عمر ونحوهم. ولعل أكثر الأكابر من الصحابة كانوا على هذا الرأي؛ ولم يكن في العسكرين بعد علي أفضل من سعد بن أبي وقاص، وكان من القاعدين" (مجموع الفتاوى، 35/77).

"فإن الخوارج أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتالهم، واتفق على ذلك الصحابة. وأما القتال بالجمل وصفين فهو قتال فتنة، وليس فيه أمر من الله ورسوله ولا إجماع من الصحابة. وأما قتال مانعي الزكاة إذا كانوا ممتنعين عن أدائها بالكلية، أو عن الإقرار بها، فهو أعظم من قتال الخوارج" (منهاج السنة، 2/334-335). "ولهذا كان أئمة السنة، كمالك وأحمد وغيرهما، يقولون: إن قتاله للخوارج مأمور به، وأما قتال الجمل وصفين فهو قتال فتنة. فلو قال قوم: "نحن نقيم الصلاة، ونؤتي الزكاة، ولا ندفع زكاتنا إلى الإمام، ونقوم بواجبات الإسلام"، لم يجز للإمام قتلهم عند أكثر العلماء، كأبي حنيفة وأحمد. وأبو بكر الصديق - رضي الله عنه - إنما قاتل مانعي الزكاة لأنهم امتنعوا عن أدائها مطلقا، وإلا فلو قالوا: "نحن نؤديها بأيدينا ولا ندفعها إلى أبي بكر"، لم يجز قتالهم عند الأكثرين، كأبي حنيفة وأحمد وغيرهما. ولهذا كان علماء الأمصار على أن القتال كان قتال فتنة، وكان من قعد عنه أفضل ممن قاتل فيه، وهذا مذهب مالك، وأحمد، وأبي حنيفة، والأوزاعي، بل والثوري، ومن لا يحصى عدده. مع أن أبا حنيفة ونحوه من فقهاء الكوفيين - فيما نقله القدوري وغيره - عندهم لا يجوز قتال البغاة إلا إذا ابتدءوا الإمام بالقتال، وأما إذا أدوا الواجب من الزكاة وامتنعوا عن .دفعها إليه، لم يجز قتالهم. وكذلك مذهب أحمد وغيره" (منهاج السنة، 2/317).

وقال ابن كثير: "عن محمد بن سيرين أنه قال: "هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرات الألوف، فلم يحضرها منهم مائة، بل لم يبلغوا ثلاثين"" (البداية والنهاية، 7/274).

بم كان قتالَا عليٍ ذانِك قتالَي فتنة؟

في ذلك وجهان بيّنهما شيخ الإسلام:

--- إما أن يكون بدء الأمير قتال الطائفة المسلمين البغاة عن طاعته ببغي مجرد: مشروعًا في نفس الأمر، ولكن تبعًا للمصلحة. والحال أنّ الوضع حينئذ كان بحيث يفضي القتالُ إلى مفسدة أكبر - وهي وقوع عدد هائل من القتلى قبل إدخال أهل الجمل وأهل الشام في الطاعة -، فلم يكن القتال هو الأصلح. وكان الحسن بن علي نهى أباه من المسير إلى تينك الطائفتين، فقال في حق أهل الجمل: "وأمرتُك حين خرجت هذه المرأة وهذان الرجلان أن تجلس في بيتك حتى يصطلحوا؛ فإن كان الفساد، كان على يد غيرك؛ فعصيتَني في ذلك كله" (البداية والنهاية 7/253)، وكان قال قبل ذلك لأبيه لما أراد المسير إلى معاوية: "يا أبتي دع هذا، فإن فيه سفك دماء المسلمين، ووقوع الاختلاف بينهم" (البداية والنهاية 7/248). ولكن لما لم يطعه أبوه في مشورته، أطاعه هو وشاركه في المسير. ولو اعتقد الحسن أن مثل هذا القتال غير مشروع أصلًا، لَمَا أطاع أباه فيه، إذ لا طاعة لمخلوق في ما يعتقده الرجل معصيةَ الخالق. نعم، كان الحسن يعتقد أن هذا المسير ليس هو الأصلح، فإنْ لم تجب إطاعة الخليفة فيه لكنها تجوز، بسبب أن الأمر كان مبنيًّا على فقه الواقع والاجتهاد في الموازنة بين المصالح والمفاسد وتقدير الأمور. قال ابن تيمية: "فيمكن وجهان: أحدهما: أن الأمر بقتال الطائفة الباغية مشروط بالقدرة والإمكان - إذ ليس قتالهم بأولى من قتال المشركين والكفار، ومعلوم أن ذلك مشروط بالقدرة والإمكان؛ فقد تكون المصلحة المشروعة أحيانا هي التآلف بالمال والمسالمة والمعاهدة، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة -. والإمام إذا اعتقد وجود القدرة ولم تكن حاصلة، كان الترك في نفس الأمر أصلح. ومن رأى أن هذا القتال مفسدته أكثر من مصلحته، علم أنه قتال فتنة، فلا تجب طاعة الإمام فيه، إذ طاعته إنما تجب في ما لم يعلم المأمور أنه معصية بالنص؛ فمن علم أن هذا هو قتال الفتنة الذي تركه خير من فعله، لم يجب عليه أن يعدل عن نص معين خاص إلى نص عام مطلق في طاعة أولي الأمر ولا سيما وقد أمر الله تعالى عند التنازع بالرد إلى الله والرسول" (مجموع الفتاوى، 4/442-443). ولما قَبِل الخليفةُ عليٌّ بصفين عرْضَ الصلح والتحكيم، ورفض ذلك البعض من عسكره، قال لهم سهل بن حنيف: "يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم. لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه لرددته. وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يفظعنا، إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه، غير هذا الأمر" (رواه البخاري، 6878 / 7308، ومسلم، 1785).

--- وإما أن يكون بدء الأمير قتال المسلمين البغاة عن طاعته ببغي مجرد: غير مشروع أصلًا؛ وهذا كان رأي أبي بكرة وأسامة بن زيد، كما ورد عن حرملة مولى أسامة قال: "أرسلني أسامة إلى علي وقال: "إنه سيسألك الآن فيقول: "ما خلف صاحبك؟"، فقل له: "يقول لك: "لو كنت في شدق الأسد لأحببت أن أكون معك فيه، ولكن هذا أمر لم أره"". فلم يعطني شيئا. فذهبت إلى حسن وحسين وابن جعفر، فأوقروا لي راحلتي" (رواه البخاري، 6693 / 7110)؛ "عن الأحنف بن قيس قال: "خرجت بسلاحي ليالي الفتنة، فاستقبلني أبو بكرة، فقال: "أين تريد؟"، قلت: "أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم"، قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار". قيل: "فهذا القاتل، فما بال المقتول؟"، قال: "إنه أراد قتل صاحبه"" (رواه البخاري، 31، ومسلم، 2888). وإنما يشرع للأمير قتال البغاة عليه، وهم الذين يرومون خلعه.

وابن تيمية من هذا الرأي الثاني؛ قال: "ومذهب أكثر العلماء أن قتال البغاة لا يجوز إلا أن يبتدءوا الإمام بالقتال، كما فعلت الخوارج مع علي، فإن قتاله الخوارج متفق عليه بين العلماء، ثابت بالأحاديث الصحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ بخلاف قتال صفين، فإن أولئك لم يبتدءوا بقتال، بل امتنعوا عن مبايعته" (منهاج السنة، 4/317)؛ "على أن من الفقهاء الأئمة من يرى أن أهل البغي الذين يجب قتالهم هم الخارجون على الإمام بتأويل سائغ؛ لا الخارجون عن طاعته" (مجموع الفتاوى، 28/504). "ولهذا لما اعتقدت طوائف من الفقهاء وجوب القتال مع علي، جعلوا ذلك قاعدة فقهية فيما إذا خرجت طائفة على الإمام بتأويل سائغ وهي عنده، "راسلهم الإمام؛ فإن ذكروا مظلمة، أزالها عنهم؛ وإن ذكروا شبهة، بيّنها؛ فإن رجعوا، وإلا وجب قتالهم عليه وعلى المسلمين". ثم إنهم أدخلوا في هذه القاعدة قتال الصديق لمانعي الزكاة وقتال علي للخوارج المارقين؛ وصاروا فيمن يتولى أمور المسلمين من الملوك والخلفاء وغيرهم يجعلون أهل العدل من اعتقدوه لذلك. ثم يجعلون المقاتلين له بغاة، لا يفرقون بين قتال الفتنة المنهي عنه والذي تركه خير من فعله - كما يقع بين الملوك والخلفاء وغيرهم وأتباعهم، كاقتتال الأمين والمأمون وغيرهما - وبين قتال الخوارج الحرورية والمرتدة والمنافقين كالمزدكية ونحوهم. وهذا تجده في الأصل من رأي بعض فقهاء أهل الكوفة وأتباعهم ثم الشافعي وأصحابه. ثم كثير من أصحاب أحمد الذين صنفوا باب قتال أهل البغي نسجوا على منوال أولئك، تجدهم هكذا؛ فإن الخرقي نسج على منوال المزني، والمزني نسج على منوال مختصر محمد بن الحسن وإن كان ذلك في بعض التبويب والترتيب. والمصنفون في الأحكام: يذكرون قتال البغاة والخوارج جميعا. وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قتال البغاة حديث إلا حديث كوثر بن حكيم عن نافع وهو موضوع. وأما كتب الحديث المصنفة مثل صحيح البخاري والسنن، فليس فيها إلا قتال أهل الردة والخوارج، وهم أهل الأهواء. وكذلك كتب السنة المنصوصة عن الإمام أحمد ونحوه؛ وكذلك - فيما أظن - كتب مالك وأصحابه: ليس فيها باب قتال البغاة، وإنما ذكروا أهل الردة وأهل الأهواء. وهذا هو الأصل الثابت بكتاب الله وسنة رسوله، وهو الفرق بين القتال لمن خرج عن الشريعة والسنة - فهذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم -؛ وأما القتال لمن لم يخرج إلا عن طاعة إمام معين، فليس في النصوص أمْر بذلك" (مجموع الفتاوى، 4/450-451). "ولهذا كان هذا القتال عند أحمد وغيره - كمالك - قتال فتنة. وأبو حنيفة يقول: لا يجوز قتال البغاة حتى يبدءوا بقتال الإمام. وهؤلاء لم يبدءوه" (منهاج السنة النبوية، 4/390)

-

٦)

والسؤال الثاني هنا هو: إن خرجت طائفة على الأمير، محتجّين بأنه جائر وزاعمين أنهم سيستبدلونه بأمير عادل، أو خرجت طائفة عن طاعة أميره محتجّين بأنه فاسق، أو أنكر رجل على الأمير علانيةً في غير مجال الإنكار العلنيّ: هل يصيرون بأحد من هذه الأفعال الثلاثة خوارج، أي من الفِرَق الضالة؟

ملاحظة:

كل بدعةٍ خلافٌ للسنّة، وسيئةٌ.

ولكن ليس كل بدعة يعتقدها مسلمٌ يَخرُج بها عن أهل السنة والجماعة ويصير بها من الفرق الضالّة.

فورد مثلا عن أبي مالك الأشجعي أنه قال: "قلت لأبي: "يا أبة، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، وعلي بن أبي طالب هاهنا بالكوفة نحوا من خمس سنين؛ أكانوا يقنتون؟"، قال: "أي بني محدث". هذا حديث حسن صحيح. والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. وقال سفيان الثوري: "إن قنت في الفجر فحسن، وإن لم يقنت فحسن، وأختار أن لا يقنت". ولم ير ابن المبارك القنوت في الفجر. وأبو مالك الأشجعي اسمه سعد بن طارق بن أشيم" (رواه الترمذي، 402).

فهل معنى ذلك أنّ من رأى مشروعية هذا العمل الذي وصفه طارق بن أشيم - رضي الله عنه - بأنه "مُحْدَث"، يخرج به من أهل السنة والجماعة؟ طبعًا: لا.

مثال آخر: الرأي الصواب - الذي استقر عليه أهل السنة والجماعة - هو تقديم عثمان على علي، إلى درجة أنّ مِن العلماء مَن بدّع من قدّم عليّا على عثمان: "وأمّا عثمان وعليّ، فهذه دون تلك؛ فإن هذه كان قد حصل فيها نزاع؛ فإن سفيان الثوري وطائفة من أهل الكوفة رجّحوا عليًّا على عثمان، ثم رجع عن ذلك سفيان وغيره. وبعض أهل المدينة توقّف في عثمان وعليّ، وهي إحدى الروايتين عن مالك. لكن الرواية الأخرى عنه تقديم عثمان على عليٍّ، كما هو مذهب سائر الأئمة كالشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل وأصحابه، وغير هؤلاء من أئمة الإسلام. حتى إن هؤلاء تنازعوا فيمن يقدم عليا على عثمان هل يعد من أهل البدعة؟ على قولين هما روايتان عن أحمد. وقد قال أيوب السختياني وأحمد بن حنبل والدارقطني: "من قدّم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار". وأيوب هذا إمام أهل السنة وإمام أهل البصرة روى عنه مالك في الموطأ؛ وكان لا يروي عن أهل العراق" (مجموع الفتاوى، 4/425-426). وهذا لأنه ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: "كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم" (رواه البخاري، 3455 / 3655)؛ وعن المسور بن مخرمة أنه قال: "فلما اجتمعوا، تشهد عبد الرحمن، ثم قال: "أما بعد، يا علي إني قد نظرت في أمر الناس، فلم أرهم يعدلون بعثمان، فلا تجعلن على نفسك سبيلا" (رواه البخاري، 6781 / 7207).

ومع ذلك، فقال ابن تيمية: "مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعليّ رضي الله عنهما - بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر، أيهما أفضل -، فقدّم قوم عثمان وسكتوا، أو ربّعوا بعليّ؛ وقدّم قوم عليّا؛ وقوم توقّفوا -، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان. وإن كانت هذه المسألة - مسألة عثمان وعليّ - ليست من الأصول التي يضلّل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة. لكن المسألة التي يضلّل المخالف فيها هي مسألة الخلافة" (مجموع الفتاوى، 3/153).

وقال ابن تيمية:

"والبدعة التي يعدّ بها الرجل من أهل الأهواء: ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة؛ كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة" (مجموع الفتاوى، 35/414)؛ ومراده: مرجئة الجهمية، وليس مرجئة الفقهاء، فإن شيخ الإسلام قال عنهم: "ليسوا من هذه البدع المغلظة. بل قد دخل في قولهم طوائف من أهل الفقه والعبادة؛ وما كانوا يعدون إلا من أهل السنة؛ حتى تغلظ أمرهم بما زادوه من الأقوال المغلظة" (مجموع الفتاوى، 3/357)، وقال: "وإنما المقصود أن فقهاء المرجئة خلافهم مع الجماعة خلاف يسير - وبعضه لفظي -؛ ولم يعرف بين الأئمة المشهورين بالفتيا خلاف إلا في هذا - فإن ذلك قول طائفة من فقهاء الكوفيين كحماد بن أبي سليمان وصاحبه أبي حنيفة وأصحاب أبي حنيفة -. وأما قول الجهمية - وهو أن الإيمان مجرد تصديق القلب دون اللسان -، فهذا لم يقله أحد من المشهورين بالإمامة، ولا كان قديما فيضافَ هذا إلى المرجئة؛ وإنما وافق الجهمية عليه طائفة من المتأخرين من أصحاب الأشعري" (شرح العقيدة الأصفهانية، صـ 614).

وقال: "نعم، من خالف الكتاب المستبين، والسنة المستفيضة، أو ما أجمع عليه سلف الأمة، خلافا لا يعذر فيه، فهذا يعامَل بما يعامَل به أهل البدع" (مجموع الفتاوى، 24/172).

-

فرّق ابن قدامة بين الخوارج وبين البغاة عن الأمير، مع أنه خطّأ البغاة أيضًا تخطئةً بخطأ قطعيّ

ففي جملة الذين هم "خارجون عن قبضة الإمام"، فرّق ابن قدامة بين أربع جماعات؛ فقال:

--- "أحدها: قوم امتنعوا من طاعته وخرجوا عن قبضته بغير تأويل؛ فهؤلاء قطاع طريق، ساعون في الأرض بالفساد"؛

--- الثاني: قوم لهم تأويل، إلا أنهم نفر يسير لا منعة لهم، كالواحد والاثنين والعشرة ونحوهم""؛

--- "الثالث: الخوارج الذين يكفّرون بالذنب ويكفّرون عثمان وعليا وطلحة والزبير وكثيرا من الصحابة، ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم إلا من خرج معهم"

--- "الصنف الرابع: قوم من أهل الحق يخرجون عن قبضة الإمام ويرومون خلعه لتأويل سائغ، وفيهم منعة يحتاج في كفهم إلى جمع الجيش؛ فهؤلاء البغاة" (المغني 12/66-71).

أما الصنف الثاني، فهم في الأصل من جملة البغاة - أي الصنف الرابع -، إلا أن بعض الحنابلة نفّذوا عليهم حكم المحاربين الساعين في الأرض فسادا - اي الصنف الأول -، بينما نفّذ عليهم الخلال حكم البغاة، كالمعتاد.

-

على كل حال، فالبغاة على الأمير لهم أحكام مخصوصة، لا يَحظَى بها الخوارج، ولا المحاربون الساعون في الأرض فسادا.

-

أما المحاربون الساعون في الأرض فسادا، فحكمهم مذكور في هاتين الآيتين من سورة المائدة: {إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}.

ومن المجتهدين مَن اشترطوا أن يقع ذلك في الصحراء - ولهذا سمّوهم "قُطّاعًا" -، ومنهم من لم يشترطوا ذلك.

والفريق الثالث الذي ذُكر في هذا الحديث الشريف: "من خرج من الطاعة وفارق الجماعة، فمات، مات ميتة جاهلية. ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة، أو يدعو إلى عصبة، أو ينصر عصبة، فقتل، فقتلة جاهلية. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده، فليس مني ولست منه" (رواه مسلم، 1848 من حديث أبي هريرة)، أتساءل في نفسي: أليست صفتُه - أي صفة هذا الفريق الثالث - صفةَ محاربين ساعين في الأرض فسادا؟ والله أعلم.

فإذا حملت جماعة لها منعة على أموال الناس ودمائهم، كانوا محاربين ساعين في الأرض فسادًا.

وهكذا إذا حملت على الأمير خاصّة، ولكن لأجل تملّك ما له من الأموال، كانوا محاربين ساعين في الأرض فسادًا.

أما إذا حملت على الأمير غضبًا الدين، محتجّين بأن الأمير فاسق أو بأنه ينهج على غير الصراط السويّ، كان عملهم هذا حرامًا - ويشرع للأمير دفعهم -، إلا أنهم بغاة على الأمير، لا محاربين ساعين في الأرض فسادًا.

والفارق بين القُطّاع وبين البغاة هو كون آخري الذِكر خرجوا بتأويل سائغ، بخلاف الأولين؛ فقد قال ابن قدامة:

أحدها: قوم امتنعوا من طاعته وخرجوا عن قبضته بغير تأويل؛ فهؤلاء قطاع طريق، ساعون في الأرض بالفساد" (المغني 12/66)؛ "الصنف الرابع: قوم من أهل الحق يخرجون عن قبضة الإمام ويرومون خلعه لتأويل سائغ، .وفيهم منعة يحتاج في كفهم إلى جمع الجيش؛ فهؤلاء البغاة" (المغني 12/71).

-

ونجد نفس الشيء عند ابن عابدين الشامي، فقال عن البغاة: "والمراد: خرجوا بتأويل. وإلا فهم قطاع كما علمت. وفي الاختيار: أهل البغي كل فئة لهم منعة يتغلبون ويجتمعون ويقاتلون أهل العدل بتأويل، يقولون: "الحق معنا"، ويدعون الولاية" (رد المحتار، 6/412).

وقال ابن تيمية عن التتار الذين جاءوا إلى الشام يريدون فتحها تحت قيادة أميرهم محمود غازان:

"وليس لهم تأويل سائغ. فإن التأويل السائغ هو الجائز الذي يقر صاحبه عليه إذا لم يكن فيه جواب، كتأويل العلماء المتنازعين في موارد الاجتهاد. وهؤلاء ليس لهم ذلك بالكتاب والسنة والإجماع. ولكن لهم تأويل من جنس تأويل مانعي الزكاة والخوارج واليهود والنصارى؛ وتأويلهم شر تأويلات أهل الأهواء" (مجموع الفتاوى 28/486). "ثم لو قدر أنهم متأولون لم يكن تأويلهم سائغا؛ بل تأويل الخوارج ومانعي الزكاة أوجه من تأويلهم" (مجموع الفتاوى 28/542).

-

أما البغاة، فذكرهم ابن قدامة كالتالي:

"الصنف الرابع: قوم من أهل الحق يخرجون عن قبضة الإمام ويرومون خلعه لتأويل سائغ، وفيهم منعة يحتاج في كفهم إلى جمع الجيش؛ فهؤلاء البغاة، الذين نذكر في هذا الباب حكمهم. وواجب على الناس معونة إمامهم في قتال البغاة، لما ذكرنا في أول الباب؛ ولأنهم لو تركوا معونته، لقهره أهل البغي وظهر الفساد في الأرض. مسألة: قال أبو القاسم رحمه الله: (وإذا اتفق المسلمون على إمام، فمن خرج عليه من المسلمين يطلب موضعه، حوربوا، ودفعوا بأسهل ما يندفعون به) وجملة الأمر أن من اتفق المسلمون على إمامته وبيعته، ثبتت إمامته ووجبت معونته، لما ذكرنا من الحديث والإجماع (...). ولو خرج رجل على الإمام، فقهره، وغلب الناس بسيفه حتى أقروا له، وأذعنوا بطاعته، وبايعوه، صار إماما يحرم قتاله والخروج عليه. (...) فمن خرج على من ثبتت إمامته بأحد هذه الوجوه باغيا، وجب قتاله. ولا يجوز قتالهم حتى يبعث إليهم من يسألهم، ويكشف لهم الصواب؛ إلا أن يخاف كلبهم، فلا يمكن ذلك في حقهم. فأما إن أمكن تعريفهم، عرفهم ذلك وأزال ما يذكرونه من المظالم، وأزال حججهم؛ فإن لجوا، قاتلهم حينئذ. (...). فإن أبوا الرجوع، وعظهم وخوفهم القتال؛ وإنما كان كذلك، لأن المقصود كفهم ودفع شرهم، لا قتلهم؛ فإذا أمكن بمجرد القول، كان أولى من القتال، لما فيه من الضرر بالفريقين. فإن سألوا الإنظار، نظر في حالهم، وبحث عن أمرهم، فإن بان له أن قصدهم الرجوع إلى الطاعة، ومعرفة الحق، أمهلهم. قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم. وإن كان قصدهم الاجتماع على قتاله، وانتظار مدد يقوون به، أو خديعة الإمام، أو ليأخذوه على غرة، ويفترق عسكره، لم ينظرهم، وعاجلهم (...). ثم إن أمكن دفعهم بدون القتل، لم يجز قتلهم، لأن المقصود دفعهم لأهلهم، ولأن المقصود إذا حصل بدون القتل، لم يجز القتل من غير حاجة" (المغني، 12/71-74).

"مسألة: قال: (وإذا دُفِعوا، لم يتبع لهم مدبر، ولا يجاز على جريحهم، ولم يقتل لهم أسير، ولم يغنم لهم مال، ولم تسب لهم ذرية) وجملته أن أهل البغي إذا تركوا القتال، إما بالرجوع إلى الطاعة، وإما بإلقاء السلاح، وإما بالهزيمة إلى فئة أو إلى غير فئة، وإما بالعجز لجراح أو مرض أو أسر، فإنه يحرم قتلهم واتباع مدبرهم. وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة إذا هزموا ولا فئة لهم، كقولنا؛ وإن كانت لهم فئة يلجئون إليها، جاز قتل مدبرهم وأسيرهم والإجازة على جريحهم؛ وإن لم يكن لهم فئة، لم يقتلوا لكن يضربون ضربا وجيعا ويحبسون حتى يقلعوا عما هم عليه، ويحدثوا توبة؛ ذكروا هذا في الخوارج. ويروى عن ابن عباس نحو هذا. واختاره بعض أصحاب الشافعي، لأنه متى لم يقتلهم، اجتمعوا ثم عادوا إلى المحاربة. ولنا ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال يوم الجمل: "لا يذفف على جريح، ولا يهتك ستر، ولا يفتح باب، ومن أغلق بابا أو بابه فهو آمن، ولا يتبع مدبر." وقد روي نحو ذلك عن عمار. وعن علي رضي الله عنه أنه ودى قوما من بيت مال المسلمين قتلوا مدبرين. وعن أبي أمامة، أنه قال: "شهدت صفين، فكانوا لا يجيزون على جريح، ولا يقتلون موليا، ولا يسلبون قتيلا." وقد ذكر القاضي في "شرحه" عن عبد الله بن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا ابن أم عبد، ما حكم من بغى على أمتي؟"، فقلت: الله ورسوله أعلم. فقال: "لا يتبع مدبرهم، ولا يجاز على جريحهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يقسم فيؤهم". ولأن المقصود دفعهم وكفهم، وقد حصل، فلم يجز قتلهم، كالصائل. ولا يقتلون لما يخاف في الثاني، كما لو لم تكن لهم فئة. إذا ثبت هذا، فإن قتل إنسان من منع من قتله [من البغاة]، ضمنه، لأنه قتل معصوما لم يؤمر بقتله. وفي القصاص وجهان؛ أحدهما، يجب، لأنه مكافئ معصوم؛ والثاني: لا يجب، لأن في قتلهم اختلافا بين الأئمة، فكان ذلك شبهة دارئة للقصاص، لأنه مما يندرئ بالشبهات. وأما أسيرهم، فإن دخل في الطاعة، خلي سبيله؛ وإن أبى ذلك، وكان رجلا جلدا من أهل القتال، حبس ما دامت الحرب قائمة، فإذا انقضت الحرب، خلي سبيله، وشرط عليه أن لا يعود إلى القتال؛ وإن لم يكن الأسير من أهل القتال، كالنساء والصبيان والشيوخ الفانين، خلي سبيلهم، ولم يحبسوا، في أحد الوجهين، وفي الآخر: يحبسون، لأن فيه كسرا لقلوب البغاة. وإن أسر كل واحد من الفريقين أسارى من الفريق الآخر، جاز فداء أسارى أهل العدل بأسارى أهل البغي. وإن قتل أهل البغي أسارى أهل العدل، لم يجز لأهل العدل قتل أساراهم؛ لأنهم لا يقتلون بجناية غيرهم، ولا يزرون وزر غيرهم. وإن أبى البغاة مفاداة الأسرى الذين معهم، وحبسوهم، احتمل أن يجوز لأهل العدل حبس من معهم، ليتوصلوا إلى تخليص أساراهم بحبس من معهم، ويحتمل أن لا يجوز حبسهم ويطلقون، لأن الذنب في حبس أسارى أهل العدل لغيرهم. فصل: فأما غنيمة أموالهم، وسبي ذريتهم، فلا نعلم في تحريمه بين أهل العلم خلافا؛ وقد ذكرنا حديث أبي أمامة، وابن مسعود؛ ولأنهم معصومون، وإنما أبيح من دمائهم وأموالهم ما حصل من ضرورة دفعهم وقتالهم، وما عداه يبقى على أصل التحريم" (المغني، 12/86-89).